Гидротермально-метасоматические формации разновозрастных вулкано-интрузивных поясов

Гидротермально-метасоматические формации разновозрастных вулкано-интрузивных поясов.

Рассматривается позиция разнометального оруденения в региональной гидротермально-метасоматической зональности разновозрастных вулкано-интрузивных поясов.

The position of polymetallic mineralization of the Boguty Mountains in the regional hydrothermal-metasomatic zonality is discussed.

После специальных работ в пределах вулкано-интрузивных поясов нижнего протерозоя (Акиткан в Прибайкалье) и мезозоя (Провиденский район на Чукотке) [1,2], интересно вспомнить результаты исследований в Южном Казахстане (Богутинский район Заилийского Алатау). Эти исследования проводились в 1976 году с целью изучения перспектив нахождения здесь промышленного уранового оруденения. При сравнении гидротермально-метасоматической зональности (ГМЗ) разновозрастных (PR1, PZ, MZ) ураноносных вулканотектонических структур (ВТС), отмечаются общие закономерности локализации уранового оруденения, имеющие как прогнозное, так и поисковое значение.

С целью изучения гидротермально-метасоматических образований регионального распространения, в Богутах было проведено полевое опробование коренных обнажений пород, с учетом имеющейся геологической основы, в среднем по сети 2 х 0,5км. При микроскопическом исследовании выявилось повсеместное распространение в породах эпигенетических минералов, количество которых обычно не превышало 5-15%. При анализе этих данных были установлены зоны распространения статистически устойчивых ассоциаций эпигенетических минералов. Изучение соотношений этих зон между собой и с замещаемыми геологическими телами позволило выделить в данном районе три гидротермально-метасоматические формации (ГМФ). Изучение ГМЗ позволило выявить основные этапы гидротермальной деятельности в районе и установить металлогеническое значение каждого из выделенных этапов.

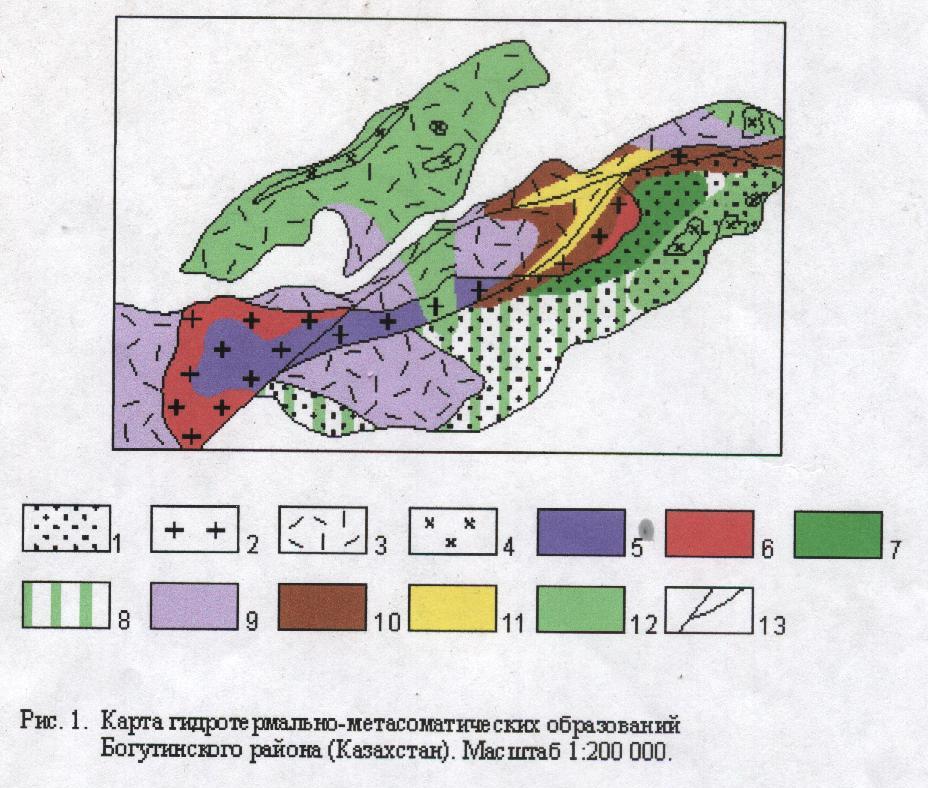

Богутинский район представляет собой зону сочленения Иссык-Кульского геоантиклинального поднятия с более мобильными частями Джунгаро-Балхашской геосинклинальной области, перекрытую в этом месте образованиями верхнепалеозойского интрузивно-вулканического пояса (рис.1). Иссык-Кульское поднятие оформилось в связи с внедрением диорит-гранодиоритовых массивов (O3-S) и активизировано в результате становления Западно-Балхашского вулкано-интрузивного пояса (D1-3). В связи с проявлениями магматизма, на изученной территории выявлено три основных этапа гидротермальной деятельности, взаимосвязанных со становлением девонских гранитоидов, каменноугольных вулканитов и завершающих малых интрузий габбро-монцонит-граносиенитовой формации (Р1).

Возникновение наиболее ранних метасоматических образований в данном районе увязывается со становлением интрузии гранодиорит-гранитной формации. Внедрение плутона произошло вдоль глубинного Чилико-Кеминского разлома. Форма массива резко удлиненная, в широтном направлении прослеживается на 40км. С формированием этой интрузии связан один из важнейших этапов гидротермальной деятельности, который привел к образованию ряда региональных зон гидротермально-метасоматических образований (ГМО): калишпатолитов, грейзенов и пропилитов.

Условные обозначения. Геологические подразделения; 1-песаники и алевролиты, 2-граниты, 3- риодациты и их туфы, 4- габбро, монцониты, гидротермально-метасоматические образования; 5- калишпатолиты, 6- грейзеновые, 7- биотит-амфиболовые пропилиты, 8- хлорит-карбонатные, 9- фельдшпатофиры, 10- березиты, 11- аргилизиты, 12- эпидотовые пропилиты, 13- разломы.

Калишпатолиты (кварц-калишпатовые изменения) выделяются в центральной части Сюгатинской интрузии и охватывают площадь около 30км2. Протяденность зоны вдоль линейно вытянутых выходов гранитоидов около 20км. Для зоны характерны новообразования калишпата и квалца, тяготеющие к наиболее крупнокристаллическим разностям гранитоидов. Эта зона фиксирует максимально эродированные части массива.

В разной степени проявленные грейзеновые ассоциации тяготеют к эндоконтактовым частям интрузии и к купольным, слабо эродированным участкам, где проявлены наиболее интенсивно. Состав ассоциации: мусковит и кварц с примесью флюорита. В интенсивно проявленных грейзенах отмечаются промышленные содержания шеелита. Здесь разведано крупное месторождение вольфрама.

В приконтактовых частях грейзенизированных гранитов Сюгатинской интрузии картируется зона контрастных экзоконтактовых изменений, которая фиксируется по наличию новообразованного амфибола и кварца, реже биотита, турмалина. Зона вытянута в северо-восточном направлении на 15км при средней ширине 3-4км. В ее пределах широко распространены кварцевые жилы и прожилки, образующие нередко штокверки. В кварцевых жилах отмечается мусковит, полевой шпат, шеелит и сульфиды.

Образование перечисленных четырех зон, отмеченных как внутри интрузивных массивов, так и в экзоконтактовых частях, взаимосвязано со становлением интрузии гранит-гранодиоритовой формации. Вся эта совокупность региональных ГМО, обусловленных конкретным геологическим событием, объединяется в ГМФ, которую по характерным составляющим метасоматитам можно назвать калишпатолито-грейзеновой.

Второй этап гидротермальной деятельности в данном районе происходит после завершения наземного вулканизма, то есть после формирования и заполнения вулканических депрессий толщами игнимбритов и внедрения поздних экструзий. Вулканиты, участвующие в заполнении вулканических депрессий, относятся к порфировой формации. Гидротермальная деятельность этого периода представляла собой циркуляцию вод смешанного происхождения в недрах отмеченных депрессий, нарушенных разломами. При этом сформировался ряд зон гидротермально-метасоматических изменений пород.

Одним из характернейших процессов изменения пород порфировой формации является кремне-щелочной метасоматоз. В результате этого процесса возникли своеобразные ГМО, которые можно назвать фельдшпатофирами [5]. В составе фельдшпатофиров отмечаются калишпат, кварц, альбит. Кварц и калишпат образуют разнообразные закономерные срастания – сферолитовые, бласто-пойкилитовые, микрографические и другие. Альбит развивается в виде псевдоморфоз по плагиоклазам и образует также автоморфные скопления в массе породы.

В пределах обширных зон развития фельдшпатофиров, на более локальных участках, распространены березитовые ассоциации. В пределах одной из депрессий зона березитовых ассоциаций вытянута в северо-восточном направлении на 25км при ширине от 2 до 5км. В составе березитовых ассоциаций отмечается гидросерицит, кварц, хлорит, карбонат.

В центральных частях березитовых зон, с тенденцией выклинивания на глубину, отмечаются ореолы аргиллизитовых и реже вторичнокварцитовых новообразований. Переходы между зонами березитовых и аргиллизитовых ассоциаций постепенные и фиксируются по исчезновению хлорита и карбоната. Зона аргиллизитовых ассоциаций имеет северо-восточное простирание при ширине до 3км. Полнопроявленные метасоматиты, представленные аргиллизитами, реже кварцевыми жилами и вторичными кварцитами, развиты во внутренних частях отмеченной зоны и слагают локальные тела, приуроченные к тектоническим нарушениям. Мощность отдельных тел 0,5-10м. В составе аргиллизитов преобладают гидросерицит и кварц при незначительной примеси глинистых минералов (монтмориллонит). Аргиллизация захватывает не только вулканиты, но и участки гранитоидов Сюгатинской интрузии. В зоне распространения интенсивно проявленных аргиллизитовых ассоциаций расположены рудопроявления урана, флюорита, молибдена, свинца.

Совокупность рассмотренных зон, тесно связанная со становлением отмеченных вулканических депрессий, объединяется в фельдшпатофиро-аргиллизитовую ГМФ.

Третий, заключительный этап гидротермально-метасоматической деятельности в рассматриваемом районе связан с внедрением интрузий габбро-монцонит-граносиенитовой формации. Внедрение этих небольших по размерам тел завершило активное геологическое развитие данной территории. Гидротермально-метасоматическая деятельность этого этапа привела к формированию региональных зон приконтактовой пропилитизации. Суммарный ореол пропилитизации, шириной от 1 до 10км, прослеживается в виде обширного полукольца. Размеры отдельных ореолов иногда во много раз превышают площади выходов самих интрузий и отчетливо картируются по появлению прожилков и скоплений эпидота, хлорита и карбоната. Отмечается наложение эпидотизации на зоны калишпатолитов, фельдшпатофиров, березитовых и аргиллизитовых ассоциаций. Наибольшее распространение в пределах ореола пропилитизации имеют скарновые тела. Они фиксируются по появлению граната, иногда турмалина. Тесная пространственная взаимосвязь пропилитов и скарнов, закономерная последовательность их образования и связь с единым геологическим событием, позволяет рассматривать их в рамках одной ГМФ, которую можно назвать скарново-пропилитовой.

Формационный анализ гидротермально-метасоматических образований регионального распространения позволяет выявить связь известного в районе гидротермального оруденения с определенными геологическими событиями. Оценка металлогенической специализации региональных зон выделенных ГМФ делает возможным ограничить участки поисков соответствующего оруденения.

1. С внедрением интрузии гранодиорит-гранитной формации связано формирование калишпатолито-грейзеновой ГМФ. Границы биотит-амфиболовой зоны этой формации практически оконтуривают рудное поле Богутинского месторождения и тем самым определяют перспективы рудоносности данной территории на вольфрам. Такая зональность характерна для всех месторождений редкометальной рудной формации в грейзенах. Отмечаются лишь некоторые вариации состава надгрейзеновых пропилитов, обусловленные изменением состава вмещающих пород. Так на месторождении Караоба (Центральный Казахстан) рудоносные грейзены оконтуриваются ореолом биотитовых изменений площадью более 10км2. Во внутренних частях девонского вулкано-интрузивного пояса с гранитоидами (γ D3) картируется зональность иного типа. Здесь поля пропилитов захватывают как вулканиты, так и основной объем интрузий на фоне ранних кварц-полевошпатовых изменений. То есть ГМФ преобразуется в фельдшпатолит-пропилитовую.

2. Образование вулканических депрессий обусловило в Богутинском районе возникновение фельдшпатофиро-аргиллизитовой ГМФ. Все известные рудоконцентрации урана, флюорита, молибдена приурочены к зоне распространения аргиллизитовых ассоциаций. Севернее изученного района, во внутренних частях верхнепалеозойского вулканического пояса (Южная Джунгария), зональность ГМФ видоизменяется до фельдшпатофир-вторичнокварцитовой. Вторичные кварциты содержат диккит, алунит и часто промышленные содержания золота и серебра [3].

Похожая ГМЗ отмечается в мезозойском вулкано-интрузивном поясе, изученная на примере Провиденского района (Чукотка). ВТС в этом районе формируется на слабо гранитизированном фундаменте, перекрытым мощным (~ 800м) чехлом платформенных известняков девона. Калишпатофиры здесь развиваются в основном в объеме субвулканических образований, а покровные фации вулканитов охвачены кварц-альбитовыми изменениями. Рудовмещающими являются гематитовые кварциты, которые фиксируются в ореолах кварц-гидросерицитовых (практически без каолинита и монтмориллонита) ГМО [2].

На Чукотке, в неоднократно гранитизированном блоке Восточно-Чукотского поднятия, предполагается видоизменение состава ГМФ до промышленно-ураноносной калишпатофир-аргиллизитовой.

В Акитканском районе протерозойский вулкано-интрузивный пояс формируется, вероятно, на неравномерно гранитизированном фундаменте [1]. В объеме субвулканических образований здесь формируются фельдшпатофиры (до калишпатофиров), а покровные фации вулканитов захвачены альбитизацией. Рудовмещающими являются кварц-хлоритовые с карбонатом, реже флюоритом ГМО. Широко развиты последующие изменения скарн-пропилитовой ГМФ [1].

В Приаргунье, в пределах мезозойского вулкано-интрузивного пояса, состав периферических зон видоизменяется до калишпатофиров, а внутренние зоны представлены в основном ураноносными аргиллизитами с флюоритом, каолинитом и монтмориллонитом. Изменение состава слагающих ГМФ зон, вероятно, определяется степенью гранитизации фундамента (в Приаргунье он гранитизирован неоднократно).

3. Внедрение интрузий габбро-монцонит-граносиенитовой формации привело к возникновению скарново-пропилитовой ГМФ, с которой в Богутинском районе не связано возникновение рудных концентраций. С подобными интрузиями во внутренних частях верхнепалеозойского вулканического пояса увязывается возникновение мелких месторождений золота в метасоматических кварцитах с турмалином, в окружении эпидотовых пропилитов [3].

Таким образом, строение вулканогенных ГМФ в разновозрастных вулкано-интрузивных поясах однотипно. Центральные рудосодержащие зоны представлены хлоритолитами, аргиллизитами, вторичными кварцитами или березитами, а периферические – кварц-полевошпатовыми ГМО. В вулкано-интрузивном поясе того или иного возраста, который накладывается на фундамент разного состава (вулканогенно-осадочный, гранитоидный или др.), соответственно формируются ГМФ различного состава с меняющейся рудной нагрузкой. Предполагаем, что на осадочно-вулканогенным фундаменте формируется фельдшпатофир-вторичнокварцитовая ГМФ, часто с золото-серебряным или полиметаллическим оруденением. На неоднократно гранитизированном фундаменте формируется калишпатофир-аргиллизитовая ГМФ с молибден-урановым оруденением. На смешанном фундаменте – переходные разности, как правило, не приводящие к промышленному оруденению.

1. Мальков И.А., Лодыгин А.Н. Гидротермально-метасоматическая зональность и урановое оруденение Акитканского района (Прибайкалье). Разведка и охрана недр. №1. 2009. стр. 17-22.

2. Мальков И.А., Дмитриев И.А. Гидротермально-метасоматические формации и урановое оруденение Чаплинско-Румилетского района (Чукотский АО). Материалы по геологии месторождений урана, редких и редкоземельных металлов. 2009. В печати.

3. Мальков И.А. Зависимость золотоносности вторичных кварцитов от типа периферических зон. В кн. Метасоматизм и рудообразование. Л. 1982. стр. 178.

4. Плющев Е.В., Ушаков О.П., Шатов В.В., Беляев Г.М. Методика изучения гидротермально-метасоматических образований. Л.: Недра, 1981. 262с.

5. Ушаков О.П. К вопросу о происхождении калиевых пород эффузивного облика (калишпатофиров) на примере Центрального Казахстана. Зап. ВМО, 1974, вып.1. С. 67-74.