Глава II. СНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРОЦЕССОВ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ

Основной круг вопросов, относящихся к физико-химической теории процессов минералообразования, рассмотрен во многих работах Д. С. Коржинского. Ряд существенных дополнительных сведений содержится в работах В. С. Файфа, В. А. Жарикова, А. А. Маракушева, Г. JI. Поспелова, Г. Б. Наумова и других исследователей. Здесь резюмированы основные выводы, которые в первую очередь необходимо учитывать при изучении околорудных метасоматитов.

1. Механизм метасоматических процессов

Метасоматозом называется процесс преобразования горных пород, происходящий путем замещения одних минералов другими с сохранением твердого состояния породы в целом и сопровождающийся изменением их химического состава. В отличие от метасоматоза при метаморфизме химический состав пород заметно меняется лишь в отпошении воды и углекислоты.

Механизм метасоматических процессов целесообразно рассматривать на макроскопическом и микроскопическом уровнях. В первом случае нас будет интересовать механизм, регулирующий формирование метасоматических тел в целом, т. е. метасоматизм как геологическое явление. Во втором случае рассмотрен механизм, определяющий замещение конкретного зерна и первичной породы.

Рассматривая механизм метасоматического процесса на макроуровне, необходимо подчеркнуть, что одним из основных условий протекания метасоматических реакций является наличие водных растворов. Жидкое состояние водных растворов для низко- и среднетемпературных процессов сомнений не вызывает.

Метасоматические явления развиваются только вблизи трещин, зон интенсивной трещиноватости, брекчирования и катаклаза, лишь в незначительной степепи захватывая прилегающие участки слабо нарушенных пород. Прослеживая строение ореола околорудного изменения, контролируемого трещиной, пересекающей породы с резко различной проницаемостью (например, горизонты малопроницаемых фельзитов и высокопроницаемых туфоконгломератов), нетрудно убедиться в том, что мощность околорудных метасоматитов в высокопроницаемых породах во много раз выше, чем в малопроницаемых. Объяснить это явлепие можно, лишь допуская участие водных растворов в метасомати-ческом преобразовании.

Что касается высокотемпературных явлепий, особенно процессов магматической стадии, то здесь структурный контроль метасоматитов тектонически ослабленными зонами проявлен очень нечетко и роль водных растворов не столь очевидна. Наличие газово-жидких включений в высокотемпературных минералах позволяет допускать, что и здесь высокотемпературные растворы.

способные проникать через микротрещины и поры пород, являлись главной причиной метасоматических реакций.

Рассматривая высокотемпературные явления, некоторые исследователи допускают газообразное состояние растворов. Если бы это мнение было правильным; то, как показал Д. С. Коржинский (1940), реакции гидратации зависели бы от глубины, причем высокое давление способствовало бы образованию гидроксилсодержащих минералов. В действительности же реакция гидратации зависит лишь от температуры. Поэтому приходится признать следующее: если при высоких температурах растворы и являются надкритическими, то по своим свойствам они ведут себя как жидкость.

Экспериментальные данные также свидетельствуют в пользу жидкообраз- . ного характера растворов. При повышенных давлениях, отвечающих глубинам более 1 км, водные растворы в надкритическом состоянии характеризуются высокой плотностью и в отношении главных характеристик (растворимость солей, электролитическая диссоциация, удельные объемы) ведут себя как жидкость (Смит, 1954; Мори, 1960, и др.). Искусственный синтез метасоматических пород — скарнов, грейзенов, березитов, — а также моделирование различных реакций взаимозамещения минералов произведены с помощью водных растворов.

Допускать перенос вещества путем диффузии в твердом состоянии в сколько-нибудь значительных масштабах нет оснований. Если бы это было так, то плотные малопроницаемые породы оказались бы наиболее благоприятными для миграции компонентов, а трещины и зоны дробления служили бы, напротив, препятствием.

На основании экспериментальных данных, подытоженных в работе У. Файфа с соавторами (1962, с. 107), показано: «...что внутрикристаллическая диффузия — действительно медлепное явление, которое даже в рамках геологического времепи (например, в интервале 10 млн. лет) будет ограничена расстояниями, измеренными сантиметрами».

Сказанное позволяет заключить, что метасоматические процессы как геологическое явление могут происходить лишь при участии жидких водных растворов.

На состав и строение зон метасоматитов существенно влияет способ переноса вещества. Выделяются два крайних тина метасоматических процессов: инфильтрационный метасоматоз и диффузионный метасоматоз.

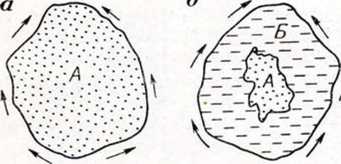

При инфилътрационном метасоматозе перенос вещества осуществляется самим током раствора. Простейший случай инфильтрации представляет равномерное просачивание растворов через тонкозернистый песок. При этом каждая песчинка омывается раствором. Необходимый для осуществления метасоматических реакций нривнос и вынос компонентов определяется движущимся раствором (рис. 1, а).

Если раствор во вмещающих породах является застойным, то привнос и вынос компонентов могут происходить лишь посредством диффузии. Простейший случай диффузионного метасоматоза может иметь место, когда движение раствора осуществляется по достаточно широкой трещине, а в норах боковых пород находится практически застойный раствор (см. рис. 1, б). Перемещение компонентов для осуществления метасоматических реакций в таких поровых растворах происходит путем диффузии, при существовании разницы в концентрациях (или точнее активностях) компонентов в различных участках. При диффузионном метасоматозе перемещение компонентов осуществляется только в направлении меньшей концентрации, в то время как при инфильтрационном

0**3 5

С

ZjK

Рис. 1. Схема различных типов метасоматоза: а — инфильтрационного, 6 — диффузионного,

в — инфильтрационно-диффузионного.

1 — водонепроницаемые породы; з — мелкозернистый песок; з — пористые породы с застойным поровым раствором; 4 — трещина, заполненная восходящим раствором; 5 — обломки пород, пропитанные застойным поровым раствором, пространство между которыми заполнено восходящим раствором; в — тектонические швы. Вертикальные стрелки показывают направление движения растворов, горизонтальные — направление

диффузии компонентов

метасоматозе перенос компонентов происходит в направлении более высокой концентрации.

В природе в большинстве случаев имеет место инфилътрационно-диффу-зионный метасоматоз, при котором диффузия и инфильтрация проявляются совместно. Моделью может служить тектонический блок, сложенный обломками пород, неоднородными по проницаемости, в котором движение раствора осуществляется в пространстве между обломками (см. рис. 1, в).

Если бы в данном случае имел место только инфильтрационный метасоматоз, то малопроницаемые обломки оказались бы преобразованы лишь в периферической части и в сечении мы имели бы паутинообразное строение метасо-матического тела. В действительности же в таких случаях метасоматоз развивается сплошным фронтом, так как малопроницаемые обломки и участки пород захватываются диффузионным метасоматозом. Следует, однако, заметить, что диффузия компонентов через норовые растворы осуществляется очень медленно, поэтому преобразование пород в больших масштабах не может происходить только в результате диффузии.

Формирование крупных метасоматических тел мощностью в сотни и тысячи метров возможно лишь в результате широкого проявления инфильтрационного метасоматоза. Тем пе менее в пределах таких тел практически всегда можно встретить участки с признаками диффузионного метасоматоза.

Рассмотрим теперь метасоматический процесс на микроскопическом уровне.

Представим себе, что зерно первичного минерала А (например, кварца) начинает замещаться вторичным минералом Б (например, кальцитом) (рис. 2). Если в зерне А микротрещины отсутствуют, то в первую очередь вторичным минералом будет замещена его внешняя часть. В результате между минералом А и раствором возникнет оболочка из минерала Б, которая будет препятствовать обмену компонентами между раствором и замещаемым минералом. Очевидно, дальнейший обмен компонентами между раствором и замещаемым минералом будет возможен лишь путем их диффузии через минерал Б. При этом можно допустить три варианта диффузии: а) диффузия компонентов целиком осуществляется через твердую фазу минерала Б, б) через водные растворы, находящиеся в порах и микротрещинах минерала Б, а также в виде пленок по

Рис. 2. Соотношения инфильтрации и диффузии при замещении минерала А минералом Б: а — обмен компонентами осуществляется непосред" ственно между минералом А и проточным раствором;

V1UVUI1U n UyUlUIUDIM (Jai/lDUpUHl,

/

о

’!

б — обмен компонентами между минералом А и раствором осуществляется путем диффузии компонентов через новообразованный минерал Б

поверхности зерен, в) одновременно и через твердую фазу и через норовые растворы. Рассмотрим возможные варианты механизма диффузии.

Диффузия в твердом теле в принципе возможна, особенно для высокотемпературных процессов.

Современные представления о строении и состоянии реальных твердых тел (Френкель, 1945; Савелии, 1968; Фридель, 1967, и др.) предполагают, что в реальных кристаллических решетках не все атомы занимают регулярные узлы решетки, а некоторая их часть находится в междуузлиях. Такие атомы называются дислоцированными. Лишенные атомов регулярные места (узлы) оказываются вакантными и называются «дырками». Дислоцированный атом может возвратиться в регулярное положение, но может и значительно удалиться от него. Вакантное место может быть заполнено другим регулярным атомом, перемещение которого происходит скачком. В итоге атомы блуждают по кристаллу, перемещаясь скачками в определенных направлениях. Соотношение в кристалле числа дырок и дислоцированных атомов определяется температурой и давлением. Именно в результате перемещения дислоцированных атомов осуществляется диффузия в твердом теле. Однако существенное значение она приобретает только при очепь высоких температурах и давлениях. С этих позиций можно объяснить спекание и упрочение связей контактирующих друг с другом минералов, перекристаллизацию и метаморфизм. Но даже указанные процессы значительно усиливаются в присутствии водных растворов, находящихся в порах, дефектах кристаллов или в виде пленок по поверхности зерен.

Характерны в этом отношении экспериментальные данные, которые показывают, что реакция Si02 + 2Mg0=Mg2Si04 в сухой среде идет в 10®—Ю10 раз медленнее, чем в водной среде (Файф и др., 1962).

Таким образом, диффузией в твердом теле можно было бы объяснить спекание или взаимодействие минералов А и Б, но невозможно объяснить нсевдоморфное замещение первичного минерала одного состава вторичным ми-пералом иного состава. Это подчеркнул Г. Л. Поспелов (1973, с. 63): «...в отличие от системы метаморфизма, динамика которой относится к физико-хими-ческой динамике кристаллических решеток, претерпевающих активационную диссоциацию и диффузионное перемешивание, система метасоматоза является физико-химической динамикой граничных слоев кристаллической решетки и контактирующих с ней флюидов. В этом — важнейшее отличие физической сущности метасоматоза от метаморфизма».

Тот факт, что в природных метасоматитах случаи полного псевдоморфпого замещения первичных минералов вторичпыми обычны, заставляет признать: внешняя оболочка вторичного минерала (Б) по первичному (А) не может полностью изолировать последний от соприкосновения с раствором. Очевидно, минералы обладают внутренним норово-трещинным пространством, заполненным флюидом, образующим сплошную сетку. Именно этот флюид служит той средой,

через которую осуществляется обмен компонентами между гидротермальным раствором и замещаемым минералом.

Если в процессе метасоматоза привнос преобладает над выносом, то исчезают только макропоры и макротрещины. Микропоры и микротрещины остаются и число их даже увеличивается за счет микропористости выпавшего осадка. Поэтому даже метасоматоз, происходящий с увеличением объема твердой фазы, оставляет возможность для прохождения реакций до конца. Таким образом, как на макроуровне, так и на микроуровне метасоматоз происходит при обязательном участии жидких водных растворов.

Процесс метасоматоза в общем случае происходит посредством постепенного растворения замещаемого минерала и немедленной кристаллизации на освободившемся месте нового минерала. Замещение «иона на ион» широко распространено для минералов твердых растворов в различных случаях изоморфного замещения. Но и только. В общем случае, когда один минерал замещается другим, имеющим отличный состав и структуру, замещение происходит путем «растворения и отложения». На это указывают прежде всего правило постоянства объема и пшрокое развитие псевдоморфоз при метасоматозе. Если бы метасоматоз происходил путем замещения «иона па ион», то правило постоянства объема наблюдалось бы только для ионов близкого размера с одинаковым типом структурной связи. Такого сорта ионами были бы ограничены и случаи псевдоморфных замещений. Между тем псевдоморфозы, например, серицита по плагиоклазу или карбоната по амфиболу с сохранением форм первичных минералов хорошо известны, они показывают, что правило постоянства объема имеет при метасоматозе самое общее значение.

Против метасоматоза путем замещения «иона па ион» свидетельствуют и данпые по кинетике реакций замещения. По этим данным диффузия, образование зародышей и скорость роста внутри твердой фазы — процессы столь медленные, что они не могут протекать в сколько-нибудь значительных масштабах даже в геологическое время.