Глава V. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМУ ОРЕОЛОВ ОКОЛОРУДНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

Размеры и форма ореолов гидротермального изменения пород зависят от целого ряда факторов. Это в первую очередь особенности строения разрывных нарушений, состав вмещающих пород, физико-механические свойства пород, объем просочившихся растворов, продолжительность гидротермального процесса, температура и давление растворов. Влияние отдельных факторов удается оценить достаточно полно, о роли других можно высказать лишь наиболее вероятные предположения.

а. Структурная обстановка

Детали строения ореолов измененных пород в значительной степени определяются сочетанием и общим направлением тех разрывпых нарушений, по

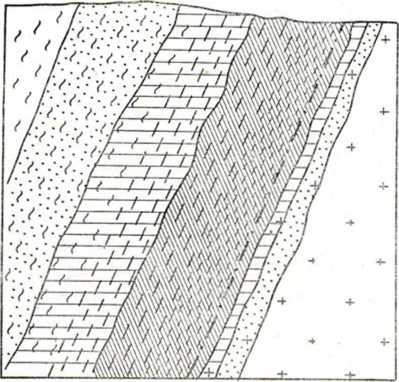

Рис. 8. Строение ореола околорудного’ изменения в«малопроницаемых породах, контролирующегося трещиной.

] — неизмененные поролы; метяспмятичелкие ноны: 2 — внешняя, 8 *— промежуточная, л —. внутренняя;

5 — рудная жила

X

1

1

1

1

1

•1-’Г 1. 1 ■1

1-

_1

|

I

у,

я

1

|

Ц i|/ ;г ;i; г |

+ 1 f/’s \г |

|

-—\з 1WMb |

Ш* Е=Е|* I |

Е

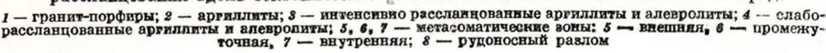

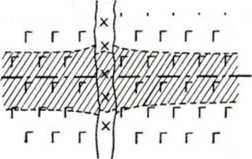

Рис. 9. Строение ореола околорудного^’изменения, контролирующегося широкой зоной пясслянпевания вполь тектонического’ контакта компетентных и массивных пород.

которым просачивались растворы. Многообразие влияния структурной обстановки может быть сведено к трем крайним случаям.

A. Изменения пород развиваются вдоль изолированной трещины в относительно слаботрещиноватых и малопроницаемых породах. Мощность ореолов изменения в этих случаях колеблется от десятков сантиметров до первых метров. Контуры ореола, как правило, очень четкие, параллельные рудной жиле, которая выполняет раствороподводящую трещину. Форма ореолов может быть сопоставлена с сильно уплощенной линзой. Примерами могут служить многие типично жильные месторождения, приуроченные к крутопадающим трещинам в плотных малопроницаемых породах (рис. 8).

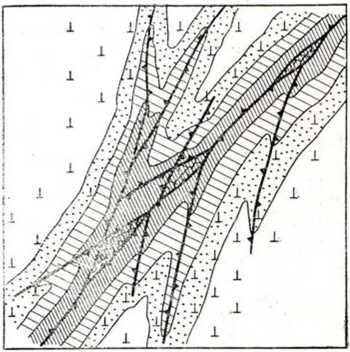

Б. Пути движения растворов контролируются широкими зонами трещиноватости, брекчирования, рассланцевания. В этих случаях изменениями захватываются большие объемы пород, и мощности ореолов метасоматически преобразованных пород составляют десятки и сотни метров, редко до километра. Формы метасоматических тел определяются общими контурами участков просачивания растворов. Это могут быть столбообразные, линзообразные, причудливой формы тела (рис. 9, 10).

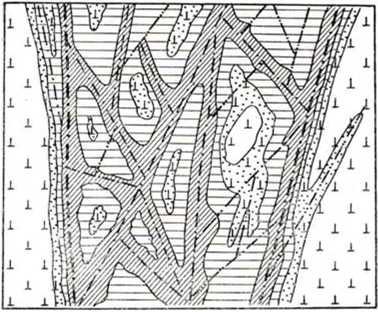

B. Питающий канал представляет собой достаточно четкую тектоническую зону, вместе с примыкающими к ней оперяющими трещинами и участками трещиноватости. Вдоль отдельных оперяющих трещин относительно узкие ореолы изменения распространяются в сторону от главных структурных элементов на десятки и сотни метров. В целом же мощность метасоматических

Рис. 10. Строение ореола околорудного изменения, контролирующегося тектоническим блоком неравномерно раздробленных и трещиноватых пород.

1 — андезитовые порфириты слабо измененные; метасоматические зоны: 2 — внешняя, 3 — промежуточная, 4 — внутренняя; тектонические зоны: 5 — первого порядка, 6 — второго порядка, 7 — третьего порядка

Рис. И. Строение ореола околорудного изменения, контролирующегося тектонической зоной

с оперяющими ее трещинами.

1 — диориты; метасоматические зоны: 2 — внешняя, 3 — промежуточная, 4 — внутренняя; 5 — кварц-карбонатные жилы; 6 — тектоническая брекчия

ореолов изменяется от нескольких до первых десятков метров. Форма метасоматических ореолов сложная, древовидная (рис. 11).

Между тремя указанными крайними типами структурной обстановки имеются случаи, характеризующиеся переходными чертами.

б. Состав вмещающих пород

Как показывает изучение околорудных метасоматитов, формирование их связано с двумя группами процессов: кислотного выщелачивания и щелочного метасоматоза. При кислотном выщелачивании реакции растворов с породой направлены в сторону увеличения щелочности растворов, при щелочном метасоматозе реакции имеют противоположную направленность. В связи с этим целесообразно рассмотреть эти типы процессов отдельно.

А. Большая часть измененных околорудных пород формируется под воздействием растворов, производящих кислотное выщелачивание. Степень контрастности растворов и пород пропорциональна основности последних. В то время как под воздействием процесса кислотного выщелачивания все минералы основных и средних пород полностью замещаются вторичными продуктами, в породах кремнекислого состава часть минералов (например, кварц, мусковит, иногда калиевый полевой шпат) сохраняет устойчивость. В связи с этим в породах повышенной основности процессы кислотного выщелачивания проявляются значительно более контрастно, чем в породах кремнекислого состава. Возможно, именно с этим обстоятельством связано распространенное среди геологов мнение, что повышенная основность пород благоприятствует образованию более мощных ореолов околорудного изменения.

Вопрос о влиянии состава пород на мощность ореолов околорудной аргил-лизации кратко рассмотрен Тукером (Тоокег, 1963). Он приводит наглядную схему, на которой показана рудная жила, пересекающая породы различного исходного состава. Согласно этой схеме ореол изменения тем шире, чем больше мощность жилы и чем выше основность пород. На схему Тукера имеются ссылки в зарубежной и в отечественной литературе. Так как результаты наших исследований противоречат выводу Тукера, остановимся на этом вопросе более подробно.

Важно подчеркнуть, что приведенная Тукером схема не представляет собой реально наблюдаемых соотношений, а является абстрагированной иллюстрацией представлений этого исследователя. Как он сам отмечает, детальные вамеры мощностей зон изменения удалось сделать в ограниченном количестве мест (Тоокег, 1963, с. 10). Это связано с тем, что горные выработки, как правило, целиком располагаются в измененных породах. Вывод Тукера опирается на 15 замеров, приведенных в соответствующей таблице. Анализ данпых таблицы (Тоокег, 1963, с. 10) позволяет говорить о заметном разбросе цифр, причем некоторые из замеров противоречат выводу Тукера. Из сказанного следует, что вывод Тукера не однозначеп и носит предположительный характер. Как будет показано ниже, решепие данпого вопроса па основе упрощенного подхода вообще невозможно.

Рассмотрим некоторые модели, раскрывающие суть проблемы.

1. Предположим, что при прочих равных условиях (пропицаемость, пористость, характер разрывных нарушений, объем раствора, просочившегося через единицу объема пород) гидротермальный раствор воздействует на породы амфиболового и кварц-амфиболового состава. В общем случае в процессе кислотного выщелачивания амфибол будет замещаться комплексом вторичных

Рис. 12. Соотношение мощностей ореолов околорудного изменения в породах различного

состава:

а — амфиболового; б — кварц-аыфиболового; в — в переслаивающихся породах амфиболового, пироксено-вого, хлоритового, биотитового и т. д. и кварц-амфиболового состава; г — в гранитах и дайке основного состава; д — в амфиболитах и дайне гранит-порфиров, е — в гранитах и амфиболитах

минералов, а кварц сохранит устойчивость. Так как понижение кислотности растворов происходит только за счет метасоматического преобразования роговой обманки, то для нейтрализации одного и того же объема растворов потребуется меньший объем мономинеральных роговообманковых пород, чем кварц-роговообманковых. Отсюда очевидно, что чем больше в породах кварца и меньше амфибола, тем мощнее должен быть ореол околорудного изменения (рис. 12, а, б). Таким образом, данная модель будет характеризовать случай, когда мощность ореола обратно пропорциональна основности пород, что противоречит выводу Тукера.

2. При прочих равных условиях березитизирующий раствор воздействует на породы амфиболового и кварц-серицитового состава. Так как кварц-сери-цитовая ассоциация равновесна с березитизирующим раствором, то метасоматических преобразований в этой породе не произойдет. Таким образом, в кварц-серицитовых сланцах, филлитах, слюдистых кварцитах метасоматические изменения вообще не проявятся, в то время как в амфиболитах будет образована четкая зона околорудного измепения. Очевидно, данная модель в какой-то мере будет подтверждать вывод Тукера.

3. Гидротермальный раствор воздействует на переслаивающиеся породы амфиболового и кварц-амфиболового состава. В случае незначительной мощности прослоев между порциями растворов, находящихся в различных средах, будет происходить диффузионный обмен, а это приведет к выравниванию их состава. В результате мощности ореолов в породах амфиболового и кварц-амфиболового состава будут примерпо равны (см. рис. 12, в).

4. Гидротермальный раствор просачивается по зове, пересекающей контакт гранитов и амфиболитов (см. рис. 12, е). Тогда согласно модели 1 мощность ореола в гранитах на удалении от контакта должна быть выше, чем в амфиболитах, а вблизи контакта она будет уменьшаться — здесь скажется нейтрализующее влияние амфиболитов. В контакте с амфиболитами мощность ореола в гранитах может оказаться даже ниже, чем в амфиболитах, так как биотит, как правило, более устойчив, чем амфибол. В таком случае данные замеров мощностей ореолов вдали от контакта будут противоречить выводу Тукера, а вблизи контакта согласовываться с ним.

5. Гидротермальный раствор просачивается по зоне, пересекающей амфиболиты, с дайкой гранитов (см. рис. 12, д). Как очевидно из вышесказанного, мощность ореола в гранитах будет меньше, чем в амфиболитах, что соответствует выводу Тукера. При обратных соотношениях, когда дайка основных пород находится в кислых, мощность ореола в пей будет выше, чем в гранитах (см. рис. 12, г), что также согласуется с выводом Тукера.

На основе рассмотренных моделей, а также сопоставления и анализа многочисленных данных документации и картирования измененных околорудных пород можно высказать следующие положения.

1. По отношению к процессам кислотного выщелачивания породообразующие минералы характеризуются различной устойчивостью. Воздействие гидротермальных растворов на породы, сложенные устойчивыми минералами, не вызывает метасоматического преобразования последних. К таким породам относятся кварциты, кварц-мусковитовые и кварц-серицитовые сланцы, кремнистые сланцы, филлиты.

2. Метасоматическое преобразование пород полностью прекращается, когда в процессе нейтрализации растворов достигается их равновесие с наименее устойчивым минералом. Мощность околорудпого ореола определяется границами устойчивости такого минерала.

3. Чем выше содержание в горной породе малоустойчивых минералов (таких, как оливин, пироксен, амфибол, основной плагиоклаз), тем контрастнее проявляется метасоматическое преобразование пород, но тем меньший их объем требуется для нейтрализации растворов. Поэтому породы с высоким содержанием малоустойчивых минералов не благоприятны для образования мощных ореолов околорудного изменения (например, основные и ультраоснов-ные породы, скарны, известняки и т. д.).

4. Таким образом, влияние состава пород на мощность ореола околорудного изменения выражается в двух противоположно направленных тенденциях, а именно: при отсутствии неустойчивых минералов изменения вообще ие проявляются, а высокое содержание малоустойчивых минералов вызывает быструю нейтрализацию растворов, что приводит к образованию маломощных ореолов изменения.

5. Следовательно, при прочих равных условиях наиболее мощные ореолы изменения должны возникать в породах, содержащих небольшое количество малоустойчивых минералов.

Из изложенных положений следует, что вопрос о влиянии химического состава пород на мощность ореола околорудного изменения не может решаться в отрыве от конкретпого минерального состава.

Если рассматривать ряды пород, содержащих общий слабоустойчивый минерал, то в пределах таких рядов можно установить прямую пропорциональность между кремпекислотностью пород и мощностью ореола. Например, в ряду горнблендит — диорит — кварцевый диорит — граподиорит, в котором общим малоустойчивым минералом является амфибол, при прочих равных условиях наибольшая мощность околорудного ореола должпа быть в грано-диоритах, а наименьшая — в горнблендитах.

го Значительно труднее предсказать соотношение мощностей ореолов в породах с неодинаковым качественным составом минералов. Так, например, раз-

меры ореола изменения в гранитах определяются границей устойчивости биотита, а в гранодиоритах — амфибола.

Так как гранодиориты содержат больше оснований, то их нейтрализующее воздействие на раствор должно быть более значительным. Эта причина определяет тенденцию к образованию в гранодиоритах ореола меньшей мощности, чем в гранитах. С другой стороны, биотит при процессах кислотного выщелачивания более устойчив по сравнению с роговой обманкой. Следовательно, для достижения равновесия с биотитом понижение кислотности растворов должно быть менее значительным. Это обстоятельство обусловливает противоположно направленную тенденцию. Какая из этих тенденций окажется определяющей, будет зависеть от конкретного состава пород и минералов и особенностей гидротермального раствора. Поэтому невозможно заранее предсказать, будет ли более мощным ореол изменения в гранитах или в гранодиоритах.

Данные детальной документации с замерами мощностей ореолов изменения далеко не всегда позволяют однозначно решить вопрос о влиянии состава пород на мощность ореола. Как правило, при переходе рудоносной зоны из одних пород в другие меняются не только состав пород, но также их физикомеханические свойства, степень тектонической проработки пород, особенности строения разрывного нарушения. Объективно учесть относительное влияние каждого из этих факторов на мощность околорудного ореола не представляется возможным.

Опираясь на опыт изучения околорудных изменений в породах различного исходного состава, можно говорить о тенденции, выражающейся в том, что в целом для пород, содержащих Са—Mg-силикаты и алюмосиликаты (биотит, плагиоклаз, амфибол, пироксен и др.), мощность околорудного ореола обратно пропорциональна основности пород. В специфических условиях конкретной геологической обстановки эта тенденция может нарушаться, что не позволяет рассматривать ее в качестве строго установленной закономерности. Такие случаи, связанные со взаимным влиянием тесно перемежающихся пород различного состава, с неодинаковой относительной устойчивостью породообразующих минералов и т. д., рассмотрены выше. Можно, однако, утверждать, что как теоретическое рассмотрение вопроса, так и изучение природных объектов полностью опровергают вывод Тукера о наличии пропорциональности между содержанием в породах оснований и мощностью ореола околорудного изменения.

Вышеизложенные причины достаточно убедительно объясняют влияние состава пород па мощность метасоматического ореола. Однако в породах основного состава, как правило, значительно менее мощной, чем в кремнекислых породах, является также внешняя зона, в которой отмечаются лишь метаморфические преобразования.

Логично полагать, что при достижении равновесия раствора с породой метасоматические реакции должны прекратиться. Однако нейтрализация раствора не может вызвать прекращения чисто метаморфических реакций. Например, низкотемпературный раствор неизбежно должен вызвать деанортизацию основного плагиоклаза, хлоритизацию и серпентинизацию пироксена и другие реакции гидратации. Условия протекания таких реакций — наличие раствора пониженной температуры и присутствие в породе неустойчивого минерала (или минералов). В породах кислого состава это биотит, в породах основного состава — плагиоклаз, роговая обманка, пироксен. Если бы гидротермальные растворы проникали на равные расстояния в стороны от питающего канала в породах основного и кремнекислого состава, то мы бы имели и равной’ширины ореол метаморфизма.

Как убедительно показал детальный анализ данных, имеющихся в распоряжении автора, как правило, в породах повышенной основности ореол метаморфического изменения лишь незначительно превышает по мощности ореол метасоматических преобразований. Это свидетельствует о том, что в породах кремнекислого состава в общем случае растворы проникали на большие расстояния в стороны от питающего канала, чем в породах повышенной основности. Чтобы понять причины данного явления, рассмотрим объемные эффекты некоторых метасоматических реакций. Реакция замещения диопсида доломитом и кварцем

(Са, Mg)Si2Oe + 2С02 = (С.а, Mg)(C03)3 + 2SiOa.

В условиях постоянства объема данная реакция протекать не может, так как объем конечных продуктов реакции на 40% превышает объем начальных продуктов. Поэтому реакции карбонатизации неизбежно сопровождаются выносом кремнезема. Как крайний случай, реакции с полным выносом кремнезема можно написать:

(Са, Mg)Si206 -)- 2COg -j-4Н+-j-2Н20 =(Са, Mg)(C03)2-f-2H,iSi04.

При полном выносе кремнезема объем карбоната окажется на 2,7% меньше, чем объем диопсида. Изучение конкретных случаев показывает, что в природных условиях происходит частичный вынос Si02. Таким образом, карбонати-зация диопсида в природе происходит по способу, занимающему промежуточное положение между приведенными крайними типами реакций. Чем больше в породах трещин и пустот, тем больше будет выделяться кварца, который играет роль так называемого «вполне подвижного минерала» (Коржинский, 19572). Следовательно, данная реакция вызовет закупорку пор и трещин в породах, что не будет благоприятствовать циркуляции растворов.

Нетрудно показать, что замещение основного плагиоклаза карбонатом, серицитом и кварцем также вызовет аналогичный эффект. Таким образом, метасоматические преобразования пород основного состава неизбежно вызывают закупорку путей циркуляции гидротермальных растворов, что не благоприятствует их глубокому проникновению в стороны от питающего канала.

Рассмотрим теперь реакции кислотного выщелачивания в кремнекислых породах типа гранитов. Так как биотит составляет небольшой объем пород, а кварц не участвует в реакции, основное значение здесь будут иметь преобразования полевых шпатов. В случае процессов типа березитизации будем иметь:

3NaAlSi308 + 2Н+ + К+ = KAlSi3O,0(OH)2 + 6Si02 + 3Na+.

альбит серицит кварц

Объем продуктов реакции на 9% меньше объема альбита. Следовательно, пористость пород должна существенно возрасти:

3KAlSi3Og + 2Н+ = KAlSi3O10(OH)2 + 6SiO, + 2К+.

калиевый полевой шпат серицит

Эта реакция приводит к увеличению пористости на 15%.

Метасоматические преобразования пород гранитного состава приводят к увеличению пористости, что благоприятствует проникновению растворов на значительные расстояния в стороны от питающего капала. Таким образом, влияние состава пород па мощность метасоматического ореола определяется,

с одной стороны, содержанием в них малоустойчивых минералов, способных нейтрализовать раствор и, с другой стороны, объемным эффектом метасоматических реакций, ведущих к образованию или, напротив, к закупорке микротрещин и пор.

Как уже отмечалось, точка зрения Тукера разделяется многими геологами. Причины этого, по нашему мнению, заключаются в следующем. Изменения пород, богатых основаниями, выглядят исключительно контрастно. Темного цвета породы под воздействием аргиллизирующих или березитизирующих растворов становятся светло-серыми, а иногда белыми, что в первую очередь связано с замещением темноцветных минералов карбонатом. Чем больше темно-цветных минералов содержится в породе, тем контрастнее выглядят изменения.

Содержание темноцветных минералов в породах кремнекислого состава незначительно. В связи с этим внешние особенности пород (цвет, структурнотекстурные особенности) в основном определяются кварц-полевошпатовой составляющей. Замещение в них темноцветных минералов (например, биотита — карбонатом, серицитом или каолинитом) мало влияет на внешние особенности пород. Вместе с тем, как показывают результаты картирования, изменепия, выражающиеся в замещении биотита, нередко захватывают значительные площади. Одпако из-за слабой контрастности такие изменения либо вообще не учитываются, либо принимаются за фоновые (площадные) и не рассматриваются в качестве околорудных. За околорудные же изменения принимаются лишь преобразования пород, непосредственно примыкающие к рудоносным зонам, в которых отчетливо проявляется замещение вторичными минералами полевых шпатов. Такие зоны, как правило, имеют небольшую мощность, чта и определяет ложный вывод о незначительной мощности околорудного ореола.

Б. Влияние состава вмещающих пород на мощность околорудных ореолов при процессах щелочного метасоматоза сказывается значительно слабее. Изучение щелочных метасоматитов убедительно показывает, что определяющее влияние на мощность ореолов в этих случаях имеет структурный фактор. Независимо от состава пород метасоматические преобразования за пределы участков дробления практически не распространяются.

Вместе с тем даже в условиях интенсивной циркуляции растворов в породах, лишенных глинозема (например, кварцитах, известняках), щелочной метасоматоз может вообще не проявиться. Изучение щелочных метасоматитов показывает, что метасоматические реакции сопровождаются в большинстве случаев уменьшением пористости, а это препятствует проникновению растворов в стороны от зон дробления.

В целом при прочих равных условиях для образования наиболее мощных ореолов щелочного метасоматоза наиболее благоприятны богатые кремнеземом породы типа гранитов, песчаников, липаритов; наименее благоприятны породы основного и ультраосновного состава. Более детальное рассмотрение этого вопроса вряд ли целесообразно, так как в основном мощность ореолов щелочного метасоматоза определяется размерами зон дробления и интенсивной трещиноватости, а состав исходных пород имеет резко подчиненное значение.

в. Филико-механические свойства пород

Метасоматические изменения пород происходят при обязательном участии водных растворов. Следовательно, замещение минерала вторичными продуктами осуществляется лишь в том случае, если минерал соприкасается с гидротермальным раствором. Чем больше площадь соприкосновения и чем

интенсивнее движение растворов, тем

полнее будут проходить метасоматические реакции. Этому в равной мере способствуют высокая пористость и проницаемость пород. Эти же факторы способствуют вовлечению в гидротермальное преобразование больших масс вмещающих пород. В ряде случаев высокопористые, высокопроницаемые породы служат путями движения растворов в той же мере, что и зоны разрывных нарушений, дробления и трещиноватости. Чтобы представить влияние физико-механических свойств пород на форму и размеры ореолов изменений, рассмотрим два крайних случая.

////// ////А/ / / / / / /

А. Циркуляция раствора осуществляется по трещине. Вмещающая порода характеризуется ничтожной проницаемостью и пористостью, приближающейся к нулю. В этом случае химическое взаимодействие раствора с породой будет происходить на поверхности стенок трещины. Если в процессе метасоматического преобразования пород пористость будет возрастать (как это часто и происходит), то фронт взаимодействия раствора с породой будет постепенно подвигаться в стороны от трещин. В результате образуется ореол измененных пород, в виде своего рода защитной оболочки, как бы предохраняющей неизмененные породы от активного воздействия растворов. Постепенное увеличение мощности ореола будет способствовать замедлению скорости фронта метасоматического взаимодействия. Можно ожидать, что в этом случае образуется очень узкий ореол измененных пород. В этом ореоле вблизи трещины будут располагаться максимально измененные породы, отвечающие по составу условиям равновесия с гидротермальным раствором. В стороны от трещины должна наблюдаться четкая смена продуктов метасоматического изменения, отражающих последовательное затухание интенсивности процесса вплоть до неизмененных пород.

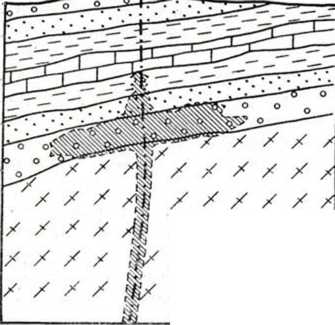

Рис. 13. Увеличение мощности ореола околорудного изменения в высокопорн-стых породах под экраном слабо проницаемых пород"

1 — гнейсы и кристаллические сланцы; 2 — конгломераты; 3 — песчаники; 4 — алевролиты; s — известняки; в — тектоническая трещина; 7 — измененные породы

Б. Вмещающая порода характеризуется очень высокой проницаемостью и пористостью. В этом случае гидротермальный раствор будет глубоко проникать в стороны от трещины, захватывая изменением большие массы пород. Большая площадь взаимодействия пород с раствором обусловит существенное влияние состава исходных пород на состав раствора. Это обстоятельство должно являться причиной относительно быстрой нейтрализации раствора. Для развития метасоматического процесса с образованием продуктов наиболее интенсивного метасоматического преобразования необходимо поступление новых (свежих) порций растворов. Очевидно, степень метасоматической проработки пород будет зависеть от скорости движения растворов и от продолжительности процесса. При достаточно большом объеме просачивающихся растворов должны образоваться значительные по мощности ореолы измененных пород.

В ряде случаев высокопористые легкопроницаемые породы (например, неметаморфи-зованные песчаники и туфы) сами служат путями движения растворов, выполняя роль разрывных нарушений. Особенно часто такие соотношения соблюдаются на пластовых месторождениях, приуроченных к не-метаморфизованным песчаникам и конгломератам. Очевидно, в общем случае повышенная пористость и проницаемость пород будут способствовать вовлечению в метасоматическое преобразование больших объемов пород и более равномерной их проработке. При пересечении разрывным нарушением пород с резко различивши

физико-механическими свойствами становится особенно заметным влияние этих свойств на мощность и форму ореолов околорудного изменения и рудных тел (рис. 13). Следует отметить, что высокопроницаемые породы отнюдь не всегда являются высокопористыми. Так, аргиллиты, алевролиты, филлиты, сланцы благодаря наличию трещин сланцеватости в большей мере способствуют проникновению растворов на значительное расстояние в сторону от питающих каналов.

|

. ... . <" .’ . . . . . . . * . . «’■’ ^ ^ г’ i . . ^ |

X х |

%>’ ’ . . . ту ^... 1 ь С ** ** f* г’ ’ у» s . . • с" • ° • Z |

|

’ \ tyS/ \ х. |

||

|

.• V: -•> >• ’А , Л >чх / Л/х ^ ^ г* г’ ^ ^ Г^\ •••• г* s’ s’ S ^ г’/Х * х х/ |

л’’ г’ г’ s’ ^ s’ * S’ Г* Г* г* ** |

|

X 2

И^|* 1^31^ [. ♦ * **J 7

Г А1

Рис. 14. Изменение особенностей строения тектонической зоны и мощности ореола околорудного изменения при переходе из аргиллитов в дайку кварцевых диоритовых порфиритов.

1 — аргиллиты; 2 — кварцевые диоритовые порфириты; 3 — тектоническая брекчия; 4 — трещины и жилы; 5 — зона интенсивной трещиноватости; 6 — рассланцованпые аргиллиты; 7 — контуры ореола измененных пород

Малокомпетентные породы, склонные к хрупким деформациям, могут оказывать на локализацию метасоматитов совершенно различное влияние. В тех случаях, когда они слагают крупные массивы, они выступают в роли жестких блоков (своеобразных «наковален»), вблизи контактов с которыми происходит интенсивное рассланцевание высококомпетентных пород. Такие условия благоприятствуют образованию мощных протяженных метасоматических ореолов в первую очередь благодаря значительной мощности зон расслан-цевания.

Если же кристаллические малокомпетентные породы образуют небольшие по размерам тела среди пород, более склонных к пластичным деформациям, то они оказываются исключительно благоприятными для дробления, катаклаза, трещинообразования. В ряде случаев метасоматиты практически наследуют форму таких тел. Участки пересечения нарушениями даек, залегающих среди алевролитов — аргиллитов, благоприятны для образования широких зон брек-чировапия, а следовательпо, для увеличения мощности метасоматитов и рудных тел (рис. 14).

Таким образом, физико механические особенности пород влияют на форму и размеры метасоматических ореолов как непосредственно, так и косвенпо через структурные элементы, особенности которых в свою очередь целиком определяются физико-механическими свойствами пород.

Следует подчеркнуть, что влияние физико-механических особенностей пород достаточно многообразно: в одних случаях большую роль играет пористость пород, в других — проницаемость, в третьих — прочностные свойства пород. Каждое из этих свойств может приобретать особенно большое значение в конкретной геологической обстановке.

г. Другие факторы

Оруденение обычно приурочено к определенным участкам рудоносных структур; в других участках оно либо полностью отсутствует, либо имеет рассеянный характер. Равным образом, будучи в целом приуроченными к разрывным нарушениям, изменения пород локализуются лишь в определенных их участках. В отдельных случаях имеются благоприятные структурные и литологические условия, а изменения пород и оруденение не получают достаточного развития. Причины этого пока не ясны. Возможно, это связано со спецификой строения нарушений в более глубоких участках, с положением источника растворов в земной коре или какими-то другими факторами.

Очевидно, степень гидротермальной проработки пород зависит от объема просочившихся через них растворов и определяется скоростью движения растворов, размерами фронта движения, продолжительностью процесса. В случае незначительного объема растворов в гидротермальный процесс вовлекаются лишь участки пород, примыкающие к наиболее проницаемым зонам. Большие объемы растворов обусловливают вовлечение в гидротермальный процесс участков, находящихся на сравнительном удалении от основных питающих каналов. Соответственно размеры ореолов околорудного изменения, а также их форма в значительной мере зависят от объема просочившихся растворов. Об относительной роли этого фактора мы можем судить по различной интенсивности проявления гидротермального процесса в различных участках рудного поля, месторождения, рудоносной зоны.

Температура растворов в значительной мере определяет их подвижность: чем она ниже, тем больше вязкость растворов, и, следовательно, тем в большей степени движение растворов контролируется трещинами. При повышенных температурах растворы приобретают способность проникать по межзерновым пространствам и порам, трещинкам спайности и т. д. Поэтому при более высоких температурах изменением захватываются большие объемы пород, а форма ореолов в меньшей степени зависит от узора структурных элементов.

В заключение следует подчеркнуть, что при оценке металлогенического и поисково-оценочного значения того или иного проявления гидротермального изменения пород очень важно учитывать влияние вышеотмеченных факторов. Действительно, при оценке перспективности различных участков в первую очередь заслуживают внимания те из них, в пределах которых гидротермальный процесс проявлен с максимальной интенсивностью. Естественно, об интенсивности процесса в первую очередь свидетельствуют размер ореола и степень метасоматического преобразования пород. Однако при равных размерах ореолов большего внимания заслуживает ореол в породах основного состава по сравпению с породами кислого состава, так как для его образования требуется процесс более высокой интенсивности. То же можно сказать об ореоле в малопористых породах по сравнению с таковыми в породах высокопористых. Конкретный геологический материал может внести существенные коррективы в эти общие положения.