Глава VII. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

в. Калиевые метасоматиты

Послемагматическая калишпатизация пород в пределах и вблизи разломов докембрия распространена достаточно широко. Во многих случаях она тесно переплетена в пространстве с калипшатизацией пород магматической стадии. Послемагматическую микроклинизацию отличает следующее: а) она накладывается на все ультраметаморфические породы, в том числе граниты и пегматиты, проявляясь также в участках, претерпевших катаклаз; б) характерна очень неравномерная интенсивность проявления, причем участки сгущения порфиро-бластов калиевого полевого шпата четко тяготеют к зонам дробления вмещающих пород и к трещинам; в) послемагматический микроклин характеризуется отсутствием или очень слабым развитием пертитов распада.

В большинстве случаев интенсивность развития калиевого метасоматоза невелика. Хотя процесс и захватывает большие объемы пород, он приводит лишь к образованию рассеянных порфиробластов микроклина, не изменяя решительным образом структуру и минеральный состав пород. Существенного повышения концентрации рудных элементов при этом не происходит.

Случаи проявления калиевого метасоматоза высокой интенсивности с образованием рудоносных калишпатитов относительно редки. Лишь одно из описанных в литературе месторождений можно связывать с формацией калиевых метасоматитов. Это месторождение бериллия, охарактеризованное в ряде публикаций Л. С. Галецкого (1968, 1970, 1971) и В. Т. Шацкой (1975). Как особый тип бериллиевых месторождений оно также упоминается в ряде обобщающих работ (Гинзбург, Апельцин, 1970; Гинзбург и др., 1973; Архангельская, Гинзбург, 1975). Приведенные в литературе материалы явно недостаточны для характеристики формационных особенностей метасоматитов. Особенно противоречивы данные об относительной роли калиевого и натриевого метасоматоза. Некоторые из приведенных данных ставят под сомнение правомочность их отнесения к формации калиевых метасоматитов.

Так, согласно Л. С. Галецкому (1968), среднее содержание щелочей в полевошпатовых метасоматитах составляет: Na20

Каковы же те факты, которые позволяют настаивать на необходимости выделения бериллиеносных калиевых метасоматитов в качестве самостоятельной метасоматической формации? Как указывает JI. С. Галецкий (1968, с. 4), бериллиеносные метасоматические образования «...представлены жилоподобными телами щелочных метасоматитов — микроклинитов...». По мнению

В. Т. Шацкой, «...минералообразование на месторождении проходило в условиях высокой щелочности при преобладающей роли калия». Р. В. Голева с соавторами (Особенности ураноносных и бериллиеносных..., 1976) отмечают, что бериллиевая минерализация связана с микроклинизацией (гентгельвин I) и стадия альбитизации проявлена слабо.

Особо следует подчеркнуть вывод В. В. Архангельской и А. И. Гинзбурга (1975) о необходимости выделения среди полевошпатовых метасоматитов по крайней мере трех рудных формаций: 1) тантало-ниобиевой, характеризующейся существенно альбит-микроклиновым составом пород с подчиненным количеством кварца; 2) бериллиевой с существенно микроклиновыми породами, в которых альбитизация и окварцевание развиты спорадически; 3) урановой, связанной с существенно альбитовыми породами — альбититами. Данный вывод полностью соответствует развиваемым нами представлениям о том, что в семейство формаций полевошпатовых метасоматитов в разломах фундамента входят три самостоятельные метасоматические формации, а именно: калиевых, кварц-альбит-микроклиновых и натриевых метасоматитов. Первой свойственна бериллиевая и, возможно, урановая металлогеническая специализация, второй — тантало-ниобиевая, третьей — урановая.

В свете высказанных положений вопрос о правомочности выделения самостоятельной формации бериллиеносных калиевых метасоматитов является кардинальным. При его решении большую помощь оказало специальное изучение метасоматитов, проведенное К. В. Прохоровым. Полученные результаты позволяют утверждать: а) главнейшие формационные особенности околорудных метасоматитов связаны с процессами калиевого метасоматоза, б) коиечным продуктом метасоматического преобразования являются микроклиниты и в) метасоматиты данного месторождения существенно отличаются от полевошпатовых метасоматитов, сопровождающих тантало-ниобиевые месторождения.

Описываемое бериллиевое месторождение располагается в окраинной части докембрийского щита и приурочено к крупной линейной зоне смятия протяженностью около 200 км. Формирование бериллиеносных метасоматитов происходило в поздние стадии верхнепротерозойской активизации (850— 1000 млн. лет). Связанные с активизацией процессы гранитизации обусловили образование субщелочных существенно калиевых гранитов. Граниты претерпели площадные автометасоматические изменения, выразившиеся в мик-роклинизации, альбитизации и окварцевании. Эти изменения относятся

JI. С. Галедким к первому этапу. Особенность гранитов — их обогащенность в

Минералообразование второго этапа имеет более локальное развитие, контролируясь линейными тектоническими зонами. Во второй этап были сформированы калиевые метасоматиты с подчиненным значением альбитизирован-ных, окварцованных и грейзенизиро-ванных пород с сопряженной локально проявленной постгрейзеновой минерализацией.

Структурные элементы, контролирующие размещение метасоматитов, характеризуются рядом специфических особенностей. Среди динамометаморфи-зованных гранитоидов К. В. Прохоров

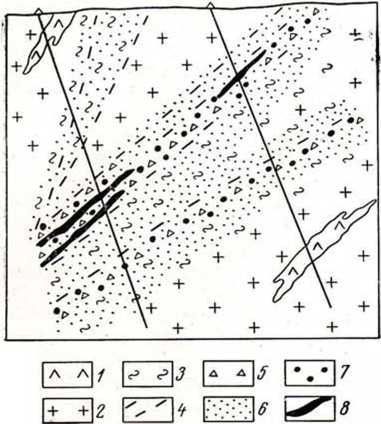

Рис. 17. Схема, характеризующая соотно- выделяет следующие разновидности.

шение калиевых метасоматитов с тектони- очково-сланцеватые граниты, бластока-

ческими элементами в разрезе. таклазиты — бластомилониты, катакла-

Слабо микроклинчзированные вмещающие по- ЗИТЫ—МИЛОНИТЫ. ОчКОВО-СЛаНЦСВаТЫе роды: 1 — кварц-амфиболовые сланцы, 2 — гра- ^

нитоиды; 3 — гранитоиды с очково-сланцеватой ГраНИТОИДЫ Слагают ПОЛОСЫ МОЩНОСТЬЮ

текстурой; 4 — бластомилониты, бластокатакла- гптря мртгтп гтп ттрпттг кплпмот

зиты; 5 — катаклазиты; 6 — калиевые метасома- от ^ОТСН метров ДО первых КИЛО Ш?Т

титы (микроклиниты) бериллиеносные; 7 — ми- ров. Б Л аСТО КатаКЛаЗИТЫ И блаСТОМИДО-кроклиниты греизенизировашше; 8 — рудные 1

тела питы располагаются среди очково-слан-

цеватых пород, образуя отдельные швы мощностью от долей до десяти метров. В литературе эти породы описаны как разгнейсованные и рассланцованные граниты (Галецкий, 1971; Шацкая, 1975). Важно подчеркнуть, что их образование происходило в условиях высоких давлений и температур, вызывавших формирование бластогранитной, бластоцементной, порфиробластической, бластомилопитовой структур и плоскопараллельных сланцеватых текстур.

Размещение бериллиеносных метасоматитов четко контролируется зопами бластомилонитов — бластокатаклазитов. В меньшей степени метасоматичоскими преобразованиями захватываются очково-сланцеватые породы (рис. 17).

Микроклинизированные породы образуют жилоподобные тела мощностью от первых до десятков метров и протяженностью от сотен метров до первых километров. Несмотря на интенсивное метасоматическое преобразование пород, элементы тектопических деформаций хорошо угадываются по сланцеватым, полосчатым текстурам (рис. 18). Это связано с тем, что в метасоматитах сохраняется плоскопараллельная ориентировка зерен биотита, а новообразованный микроклин в значительной мере наследует размеры и форму зерен первичных минералов.

На калиевые метасоматиты местами наложены линейные зоны катаклаза и милонитизации, вдоль которых проявилась грейзенизация пород. Осповпую рудопоспую разновидность, согласно Л. С. Галецкому (1971), представляют метасоматиты существенно полевошпатового состава с преобладанием микро-клин-пертита (до 95%), в различной степени альбитизированного. В подчинен-

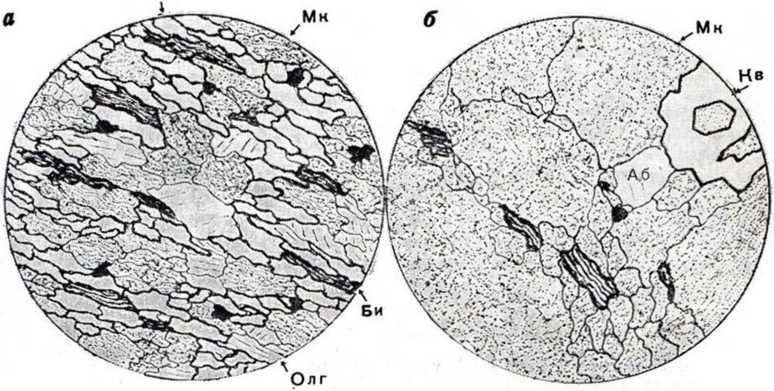

Рис. 18. Изменение структуры и состава бластомилонитов при калипшатизации.

а — бластомилонит по граниту, б — калиевый метасоматит по бластомилониту. Видна реликтовая сланце-ватая текстура. В правом верхнем углу перекристаллизованный кварц, замещаемый микроклином. Зарисовки шлифов, ув. 30.

Кв — кварц, Мк — микроклин, Би — биотит, Олг — олигоклаз, Аб — альбит

ном количестве присутствуют альбит, кварц, биотит, мусковит, а также гент-гельвип, циртолит, касситерит, колумбит, флюорит, сульфиды, окислы и гидроокислы железа.

Калиевые метасоматиты характеризуются зональным строением. Наиболее слабым проявлением процесса, по мнению К. В. Прохорова, является деанор-тизация олигоклаза гранитов с замещением его альбитом и клиноцоизитом. Эти преобразования распространяются на многие сотни метров от участков интенсивного метасоматического изменения. Не исключено, что, по крайней мере частично, этот процесс связан с автометасоматическими явлениями площадного характера, относимыми Л. С. Галецким к первому этапу.

Следующая ступень изменения — замещение клиноцоизита и частично кварца микроклином. При этом альбит очищается от зернышек клиноцоизита и корродируется микроклином, кварц перекристаллизовывается, укрупняется и также частично замещается микроклином. Наиболее яркой особенностью зоны является перекристаллизация кварца. В результате вместо мелкозернистого волнисто’угасающего сахаровидного кварца появляются относительно крупные

В следующей зоне отмечается интенсивное замещение кварца микроклином. На фоне общего уменьшения содержания кварца достаточно ярко проявляется его собирательная перекристаллизация. Замещение кварца микроклином происходит как с центра, так и с периферии, в первую очередь за счет разрастания граней (110)—(010), являющихся гранями предпочтительного роста (см. рис. 18).

Широкое распространение метасоматитов с реликтами перекристаллизован-ного кварца указывает на значительную роль диффузионных явлений в процессе формирования калиевых метасоматитов.

Внутренняя зона характеризуется замещением альбита микроклином. В результате образуются существенно микроклиновые породы с биотитом, незначительным количеством реликтов кварца и альбита. Содержание биотита в метасоматитах по сравнению с гранитами изменяется незначительно. Мощность внутренней зопы колеблется от долей до первых метров. Метасоматическая колонка апогранитных калиевых метасоматитов может быть представлена следующим рядом:

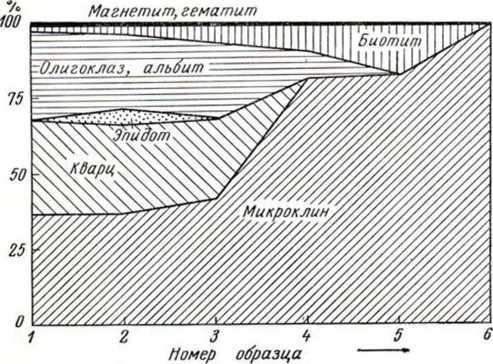

Рис. 19. Количественно-минеральный состав апогранитных калиевых метасоматитов. Стрелкой показано возрастание интенсивности метасоматоза

гранит (микроклин — пертит, кварц, олпкоглаз, биотит);

метасоматиты внешней зоны (микроклин-пертит, кварц, альбит, клиноцоизит, биотит);

метасоматиты промежуточных зон (микроклин-пертит, микроклин, кварц, альбит, биотит), (микроклин-пертит, микроклин, альбит, биотит);

метасоматиты внутренней зоны (микроклин, биотит).

Изменение количественно-минерального состава пород при метасоматозе четко направлено в сторону образования существенно микроклиновых пород (рис. 19). Данные химических анализов показывают, что в процессе метасоматического преобразования гранитов происходит привнос калия, алюминия, железа, фтора, вынос кремния и натрия (табл. 8). Результаты химических анализов и количественно-минеральных подсчетов свидетельствуют о щелочном характере метасоматозпроизводящих растворов и высокой активности в них калия. Характерно резкое возрастание железистости биогтита в метасоматитах по сравнению с исходными гранитами, при этом содержание MgO уменьшается с 6,31 до 0,20%, К20 возрастает с 8,10 до 9,69%. Данный факт также указывает на высокую активность в растворах калия.

Гентгельвиновое оруденение локализуется во внутренней и в промежуточной зонах метасоматических ореолов, причем содержание гентгельвина в основном пропорционально интенсивности метасоматического преобразования пород.

В локальных участках метасоматиты подверглись более поздпей альбитизации, обусловившей образование альбит-микроклиновых метасоматитов и аль-бититов. Наложение альбитизации на калишпатиты четко фиксируется по развитию пертитов замещения и образованию зерен шахматного альбита. Последующие процессы грейзенизации завершили формирование метасоматических пород, с грейзенизацией связано образование мусковита и кварца. За пределами ореолов калиевых метасоматитов грейзенизация не отмечается.

Таблица 8

Химический состав калиевых метасоматитов, вес. %. По данным К. В. Прохорова

|

Компоненты |

Гранит-гнейсовид-ный метасоматит |

Калиевые метасоматиты (микроклиниты) с бериллиевым оруденением |

|

|

ан. 1 |

ан. 2 |

||

|

Si02 |

73,38 |

60,92 |

56,22 |

|

Ti02 |

0,16 |

0,06 |

0,13 |

|

Al 2Oj |

14,97 |

17,80 |

18,17 |

|

0,93 |

0,87 |

1,80 |

|

|

FeO |

0,65 |

2,10 |

4,27 |

|

MnO |

0,06 |

0,12 |

0,40 |

|

MgO |

0,08 |

0,06 |

0,40 |

|

CaO |

1,06 |

0,56 |

0,85 |

|

Na20 |

4,20 |

2,04 |

1,06 |

|

K20 |

4,48 |

12,51 |

11,39 |

|

h2o- |

0,18 |

0,09 |

0,12 |

|

H20+ |

0,20 |

0,50 |

0,91 |

|

ZnO |

Не обн. |

0,54 |

1,41 |

|

" |

Не обн. |

0,37 |

|

|

CO" |

Следы |

0,20 |

0,12 |

|

F |

Не обн. |

2,30 |

3,30 |

|

2 |

100,35 |

100,67 |

100,92 |

|

F, = 0 |

— |

0,96 |

1,38 |

|

Сумма |

100,35 |

99,71 |

99,54 |

Сопоставление интенсивности и масштабов проявления процессов калиевого метасоматоза, альбитизации и грейзенизации убедительно показывает, что основная роль в формировании рудоносных метасоматитов принадлежит калиевому метасоматозу. Последующие процессы (особенно грейзенизация) заметно осложнили состав и строение внутренних частей метасоматических тел и обусловили регенерацию некоторой части гентгельвинового оруденения с образованием более поздней генерации гентгельвина (гентгельвин II). Как показано К. В. Прохоровым, калиевый метасоматоз накладывается не только на граниты, но и на диориты, гранодиориты, кристаллические сланцы.

Интересно отметить, что по особенностям микроклина можно во многих случаях установить минералы, по которым он образовался. Так, псевдоморфозы микроклина по пертитовым вросткам альбита отличаются оптической ориентировкой от первичного микроклина. В результате микроклин по микро-клин-пертиту имеет псевдопертитовое строение, микроклин по кварцу водянопрозрачен, а микроклин по олигоклазу мутноват.

Геохимическая специализация калиевых метасоматитов выражается в накоплении олова, ципка, свинца, редких земель, циркона, лития, рубидия, ниобия и фтора. Здесь, однако, довольно трудно оценить вклад грейзенизации в геохимические особенности калиевых метасоматитов. Результаты гомогенизации газово-жидких включений в минералах, по данным Н. Н. Разумеевой, позволяют предполагать температуру образования метасоматитов в пределах

В заключение следует остановиться на соотношении формационных типов метасоматитов и сопряженных с ними процессов. Учитывая структурное положение и временные соотношения пород, можно предполагать, что в пределах описанного месторождения совмещены две метасоматические формации — калиевых метасоматитов и грейзенов. Основные по масштабам изменения связаны с калиевым метасоматозом. С этим процессом тесно сопряжены альбити-зация, окварцевание и бериллиевая минерализация. Смену калишпатизации альбитизацией и окварцеванием следует рассматривать как естественный результат эволюции растворов, как переотложение выщелоченных из пород компонентов, связанное с понижением температуры и нарастанием кислотности растворов. Грейзенизация контролируется зонами катаклаза, наложенными на микроклиниты, и по масштабам значительно уступает калиевому метасоматозу. С грейзенизацией сопряжены процессы поздней альбитизации (приводящие к развитию локально проявленных альбититов), кварц-амазонитовые жилы и переотложение гентгельвина.

Вышеизложенный материал позволяет говорить о следующих формационных особенностях калиевых метасоматитов.

1. Связь с процессами верхнепротерозойской активизации древней платформы, локализация в пределах регионального разлома докембрийского фундамента, отсутствие непосредственной связи с конкретными магматическими телами и другие признаки показывают, что калиевые метасоматиты являются типичным представителем семейства формаций полевошпатовых метасоматитов в разломах фундамента.

2. Четко проявленная тенденция к образованию существенно микрокли-новых пород, привнос калия, алюминия и частично железа, вынос кремния, магния, а в зонах интенсивного преобразования также натрия, четкое замещение кварца микроклином показывают, что метасоматоз осуществляется под воздействием щелочных растворов с высокой активностью калия.

3. Для формации характерна четкая металлогеническая специализация на бериллий. Геохимическая специализация выражается в накоплении цинка, олова, редких земель, циркония, рубидия и др.

4. Эволюция гидротермально-метасоматического процесса выражается в возрастании к концу процесса активности натрия (что обусловило развитие сопряженной локально проявленной альбитизации пород), а также понижении растворимости кремнезема, связанного с падением температуры (что вызывало частичное переотложение выщелоченного кварца). Грейзенизацию и сопряженные с ней альбититы и кварц-микроклиновые (амазонитовые) жилы, по-видимому, следует рассматривать как самостоятельный гидротермальпо-метасо-матический процесс, отделенный от калиевого метасоматоза периодом тектонических деформаций.

Вторым примером проявления описываемой формации являются ураноносные калиевые метасоматиты, рассмотренные В. А. Крупенниковым (1976). Для них характерны следующие особенности. Они располагаются в пределах докембрийской области, сформированы в процессе раннепротерозойской активизации эпиархейской платформы, контролируются крупной зоной разломов, в которой проявлен ультраметаморфизм и глубинный дислокационный метаморфизм. Устанавливается наложенный, отчетливо регрессивный характер метасоматитов по отношению к гнейсам, кристаллическим сланцам, пегматоид-ным гранитам и к образованным за их счет бластомилонитам альмандин-амфи-болитовой фации.

Метасоматиты избирательно развиваются за счет пегматоидных гранитов, характеризуются линейно вытянутой формой тел, зональным строением последних и приуроченностью урановой минерализации к внутренним зонам. Минеральные преобразования выражены в развитии микроклина, а также биотита за счет кварца, плагиоклаза, гиперстена и др. Эволюция гидротермаль-но-метасоматического процесса проявляется в переотложении выщелоченного кварца на поздней стадии в виде жил и зон окварцевания. Главный рудный минерал — торийсодержащий уранинит; кроме того, в микроклинитах присутствуют молибденит, апатит, пирротин, пирит, халькопирит, малакон, иногда флюорит. Наиболее яркой особенностью химизма процесса является привнос калия и глинозема и вынос кремнезема и натрия.

Геохимическая специализация выражается в резко повышенном содержании молибдена, фосфора, тория, циркония, редких земель. Отмечаются также промышленные концентрации флюорита. Нетрудно заметить, что ураноносные калиевые метасоматиты имеют много общего с бериллиеносными, прежде всего в особенностях минерального состава, зональности, химизма, направленности процесса, структурном контроле зонами бластомилонитов. Отличия заключаются в возрасте, металл о генической и частично геохимической специализации. Очень слабо проявлена в связи с ураноносными калиевыми метасоматитами сопряженная альбитизация. Думается, что описанный В. А. Крупен-никовым случай проявления калиевых метасоматитов является более контрастным по сравнению с берриллиевым месторождением. Это, по-видимому, обусловлено относительно слабым развитием сопряженной альбитизации и отсутствием наложенной грейзенизации. В целом, однако, едва ли могут быть сомнения в том, что в обоих случаях мы имеем дело с проявлениями генетически сходных образований, которые следует относить к единой формации.