Глава VII. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

К данной формации относятся граниты, характеризующиеся четко выраженными признаками развития послемагматического альбита, с тенденцией к образованию редкометальных альбититовых пород. Несомненно, альбитиза-ция — один из наиболее широко распространенных процессов послемагматического изменения в гранитоидах. Однако в подавляющем большинстве случаев она относительно слабо развита, проявляясь в пертитизации калиевого полевого шпата с образованием шахматного и каемочного альбита. Такая альбити-аация является результатом естественного послемагматического процесса, характерного для автометасоматической стадии.

К существенному накоплению натрия и рудных минералов такие процессы не приводят. Рудоносные альбититы формируются лишь в связи с наиболее поздними фазами магматических комплексов. Доля таких интрузивов, по мнению П. В. Коваля (1975), составляет не более 1 % по отношению к общей площади, занятой гранитоидами соответствующего комплекса. Следовательно, существенное накопление натрия в остаточных растворах следует рассматривать как особенность послемагматических процессов, обусловленную специфическим составом кристаллизующейся магмы.

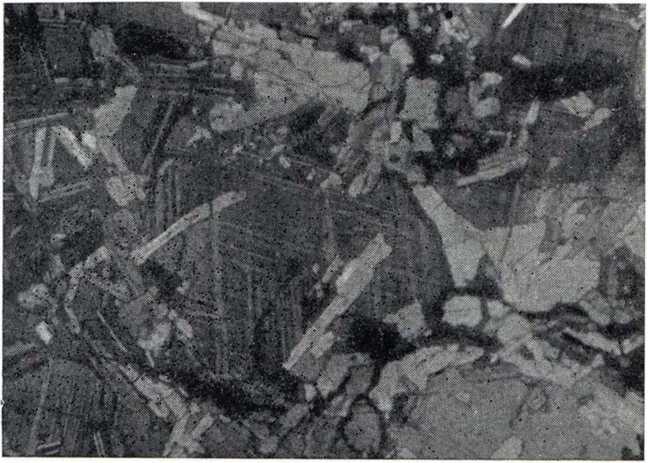

Признаком метасоматитов описываемой формации служит развитие таблитчатого и лейстового альбита (рис. 43). При этом метасоматическая переработка гранитов может быть столь значительной, что последние теряют первоначальный облик, приобретая принципиально новые структурные и текстурные особенности и существенно изменяя первоначальный химический состав (Северов, 1969). Именно в таких участках концентрируется рудная минерализация. Собственно граниты, характеризующиеся развитием таблитчатого и лейстового альбита, следует рассматривать в качестве характерных продуктов описываемой формации.

О термине «апогранит ы». Термин «анограниты» был предложен

А. А. Беусом с сотрудниками (Альбитизированные..., 1962) по отношению к гранитам, существенно преобразованным мета соматическими процессами. Главенствующую роль среди этих процессов играет альбитизации. В той или иной степени в них также могут проявляться калишпатизация, кварц-полево-

Рпс. 43. Послемагматический лейстовый альбит в граните. Шлиф, ни-коли скрещены, ув. 24

шпатовый метасоматоз и грейзенизация. В природе действительно эти явления часто тесно совмещены в пространстве и попытка обоз 1ачения продуктов метасоматоза единым термином вполне оправдана. Однако приставка «апо» уже давно применяется для указания исходного продукта, по которому образовалась та или иная метасоматическая порода. Например, скарны, альбититы, грейзены могут быть апогранитными, апогнейсовыми, аносланцевыми, апо-известковыми и т. д. В этом отношении термин «апограииты» явно неудачен, что совершенно справедливо отмечено в геологическом словаре (1973). Однако термин «апогранит» настолько прочно вошел в литературу, что вряд ли может быть заменен без внесения дополнительной путаницы. Важно лишь подчеркнуть, что термины «апогранит» и «альбитизированный гранит» не являются синонимами.

Термином «апограниты» обозначаются граниты, претерпевшие: а) только альбитизацию; б) калишпатизацию и альбитизацию; в) калишпатизацию, аль-битизацию и грейзенизацию; г) альбитизацию и грейзенизацию. Таким образом, термин «апогранит» охватывает довольно значительный спектр метасоматических пород, непременным членом которых являются альбитизированные граниты. Какой-либо информации об относительной роли различных процессов и интенсивности метасоматического преобразования этот термин не несет.

Геологическое положение альбитизированных гранитов. Согласно А. А. Беусу (1968) альбитизированные граниты формируются на всех этапах развития земной коры от докембрия до кайнозоя. Анализ данных, однако, показывает, что для докембрия характерны полевошпатовые метасоматиты региональных разломов, принципиальное отличие которых от описываемой формации заключается в отсутствии связи с интрузивными гранитами. По-видимому, как и для грейзенов, для альбитизированных гранитов типичен фанерозойский возраст. Альбитизированные граниты локализуются как в пределах геологоструктурных зон, с которыми они генетически связаны, так и в пределах чужеродных зон, для истории которых подобные образования не характерны.

Болыпипство известных альбитп-зированных интрузий сосредоточено либо в областях завершенной складчатости, либо в пределах платформ и срединных массивов. Значительная часть их связана с процессами активизации древних структур со стороны соседних более молодых геосинклиналей или с процессами автономной активизации.

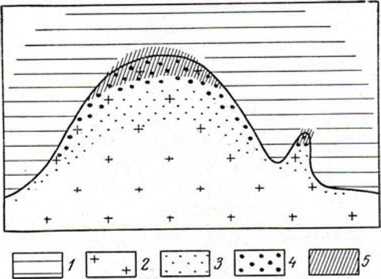

Рис. 44. Схема пространственного соотношения альбитизации и грейзенизации.

1 — вмещающие породы; 2 — граниты; альбити-зация низкой (3) и высокой (4) интенсивности; 5 — грейзенизация

По мнению П. В. Коваля (1975), образование альбитизированных гранитов происходило главным образом на том этапе эволюции литосферы, для которого характерны достаточно глубокая дифференциация вещества Земли и значительная мощпость ее гранитного слоя.

Районы развития альбитизированных гранитов характеризуются интенсивным проявлением гранитоидпого магматизма с преобладанием гранитов «стандартного» геохимического типа (Редкометальные гранитоиды Монголии, 1971). Тела гранитов, претерпевших альбитизацию, — типичные трещинные интрузивы умеренных и малых глубин, контролирующиеся глубинными разломами.

Максимальное развитие процессы альбитизации получают в пределах куполовидных выступов, а также в апофизах и апикальных частях гранитов (рис. 44). В связи с этим размеры эродированной части таких тел обычно не превышают нескольких квадратных километров. В вертикальном сечении аль-битизация проявляется в интервале первых сотен метров.

Значительная роль в пространственном положении рудоносных метасоматитов в прикровлевых участках массивов принадлежит экранирующей роли кровли интрузивного массива, а в более глубоких частях — трещинным зонам. На морфологию метасоматических тел и распределение фаций большое влияние оказывают элементы внутренней структуры гранитов. Роль разрывных нарушений в локализации альбитизированных пород различна: от контроля тектоническими зонами мощных и протяженных участков альбитизации до образования альбититов вдоль отдельных трещин и альбита в микротрещинах.

Важно подчеркнуть, что альбитизация накладывается на дайки грапит-порфиров, секущие материнские граниты. Следовательно, к моменту альбитизации граниты полностью закристаллизовались и воспринимали тектонические нагрузки как твердое тело.

Вертикальная зональность. По направлению снизу вверх интенсивность альбитизации нарастает. Можно выделить три зоны: нижнюю — слабо измененных гранитов; среднюю — альбитизированных гранитов и верхнюю — альбититов, содержащую более 50% альбита. В зависимости от внутренней структуры и морфологии интрузий, а также от интенсивности и общего плана деформаций зональность может быть концентрической, односторонней блоковой, линейно-симметричной и сложной. Контакты между зонами посте

Рис. 45. Замещение микроклина (Мк) лейстовидным альбитом (Аб). Кв — кварц. Зарисовка

Номер образца

шлифа, ув. 24.

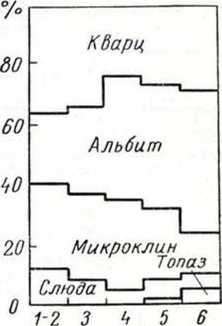

Рис. 46. Изменение минерального состава гранитов при альбитизации. По Н. Е. Залашко-

вой (1969).

с мусковитом и лепидолитом

пенные, во достаточно четкие, поскольку протяженность переходной зоны обычно незначительна (Коваль, 1975).

В зоне эндоконтакта интенсивность метасоматического преобразования наиболее высокая. По сравнению с контактом интрузива крупные трещины, ксенолиты, дайки можно рассматривать как структурные элементы второго порядка, осложняющие зональность. Примеры вертикальной зональности апогранитов приведены А. А. Беусом (1968). Однако они характеризуют поли-асцендентную зональность, в которой принимают участие продукты калишпатизации, альбитизации, кварц-калишпатового метасоматоза и грейзенизации.

Особенности минерального и химического состав а. В зависимости от состава цветного минерала среди альбитизированных гранитов П. В. Коваль (1975) выделяет следующие типы: мусковитовый, муско-вит-лепидолитовый, лепидолит-биотитовый, амблигопит-лепидолитовый. цинн-вальдитовый, мусковит-протолитионитовын (биотитовый). Тип метасоматитов зависит от активности фтора и щелочности растворов.

Основная масса альбитизированных гранитов представлена ассоциациями внешних зон колонки, состоящими из альбита, кварца, микроклина и слюды. В породах отмечается отчетливое, замещение микроклина и раннего плагиоклаза таблитчатым или лейстовидным альбитом (рис. 45), которое доходит до конца лишь в очень локальных участках. Подавляющая масса опубликованных в литературе химических анализов относится к этой разновидности эльбитизи-рованных грапитов. Различия химического состава метасоматитов по сравнению с исходными гранитами незначительны. Содержание Na20 возрастает на

Средний химический состав альбитизированных и неизмепениьгх гранитов, вес. %. По Л. А. Беусу (1968)

|

Компоненты |

AH. 1 |

AH. 2 |

AH. 3 |

Ah. 4 |

An. 5 |

AH. 6 |

AH. 7 |

AH. 8 |

|

Si О 2 |

73,9 |

72,8 |

73,7 |

74,1 |

74,0 |

72,0 |

74,6 |

73,3 |

|

тю. |

0,02 |

0,03 |

0,05 |

0,09 |

0,07 |

0,27 |

0,15 |

0,11 |

|

А1Д, |

15,4 |

16,5 |

14,4 |

12,6 |

14,3 |

14,3 |

13,4 |

12,33 |

|

Fe203 |

0,5 |

0,1 |

1,2 |

1,7 |

1,03 |

1,00 |

0,85 |

2,58 |

|

FeO |

0,3 |

0,5 |

0,3 |

1,0 |

0,94 |

1,50 |

0,99 |

1,28 |

|

MgO |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

0,3 |

0,20 |

0,66 |

0,31 |

0,26 |

|

CaO |

0,8 |

0,4 |

0,4 |

0,6 |

0,66 |

1,45 |

0,55 |

0,46 |

|

NaaO |

3,5 |

5,6 |

5,3 |

4,9 |

5,0 |

3,16 |

2,90 |

4,55 |

|

K20 |

3,5 |

4,2 |

3,9 |

4,1 |

3,9 |

4,70 |

5,41 |

4,20 |

|

F |

0,5 |

0,3 |

’—" |

’ |

Апограниты: ан. 1—мусковит-микроклин-кварц-альбитовые с минералами бериллия; ан 2—ля-тионит-амазонит-кварц-альбитовые с минералами тантала и ниобии; ан. 3—биотит-микроклин-кварц-альбитовые с минералами циркония и ниобия; ан. 4—рибекит-микроклин-кварц-альбитовые с минералами циркония и ниобия; ан. 5—среднее по альбитизированным гранитам; ан. 6 — нормальный гранит; ан. 7—аляскит; ан. 8—шелочной гранит по Дэли.

А. А. Беус (1968) подчеркивает, что главной геохимической особенностью редкометальных апогранитов, общей для всех типов, является ведущая роль натрия, выражающаяся в резком преобладании альбита над калиевым полевым пшатом, относительно низкое содержание кальция и магния. В то же время по содержанию кремнезема метасоматиты принципиально не отличаются от наиболее кислых разностей нормальных гранитов, а также почти не отличаются между собой. Более определенно о направленности химического и минерального преобразования пород можно судить по данным изучения конкретных примеров, позволяющим сравнить составы исходных пород и продуктов их метасоматического преобразования. По данным Н. Е. Залашковой (1969) метасоматическое преобразование сопровождается незначительным выносом кремнезема, магния, кальция и калия, заметным привносом глинозема и натрия (табл. 16). По-видимому, приведенные данные характеризуют суммарный эффект ранней альбитизации и относительно слабо проявленной грейзенизации. Это, в частности, вытекает из данных количественно-минеральных подсчетов: тенденция к возрастанию альбита во внутренней зоне частично осложняется новообразованием топаза и кварца (рис. 46).

Более четко направленность процесса к образованию существенно альби-титовых пород видна из данных П. В. Коваля (табл. 17), которые убедительно показывают, что существенно альбптовыь породы (альбититы) развиваются в виде узких зон и по сравнению с метасоматитами трех-четырехминерального состава играют резко подчиненную роль. Тем не менее тенденция к образованию альбититов подчеркивает щелочной характер растворов с резким преобладанием натрия над калием. Отчетливо фиксируются привнос натрия и глинозема,, вынос кремния, калия, титана, магнья, кальция. При этом возрастает содержание катионов в единице объема породы.

По данным П. В. Коваля (1975), во внешней части разреза породы сохраняют характерные особенности структуры и состава исходных гранитов. Изменения выражаются в замещении биотита и частично плагиоклаза мусковитом, магнетита — гематитом, с дальнейшим растворением последнего. В массивах

Химические составы гравитов и продуктов их альбитизации, вес. %. По Н. Е. Залашковой (1969)

|

Компоненты |

Гранит |

Апогранит |

||||

|

двуслюдяной порфировый |

мусковнто- вый |

альбит-мик- роклиновый |

амазонит-альбитовый о мусковитом |

амазонит-альбитовый с мусковитом и лепидолитом |

амазонит-альбитовый с лепидолитом |

|

|

73,11 |

72,0 |

72,2 |

71,00 |

70,52 |

71,4 |

|

|

ТЮ2 |

0,11 |

0,22 |

— |

— |

— |

— |

|

А1,03 |

13,46 |

14,90 |

16,10 |

17,25 |

• 16,00 |

17,00 |

|

Fe203 |

1,77 |

0,76 |

0,22 |

0,34 |

1,44 |

0,39 |

|

FeO |

0,99 |

1,73 |

1,42 |

0,50 |

0,97 |

0,95 |

|

MnO |

0,02 |

0,52 |

0,11 |

0,03 |

0,18 |

0,14 |

|

MgO |

0,37 |

0,35 |

0,25 |

0,15 |

0,14 |

0,19 |

|

CaO |

1,26 |

0,96 |

0,92 |

.0,81 |

0,98 |

0,52 |

|

Na20 |

3,59 |

4,07 |

3.38 |

5,88 |

5,20 |

5,02 |

|

кго |

4,63 |

4,50 |

5,23 |

3,99 |

3,32 |

3,85 |

ленидолит-циннвальдитового типа биотит становится более литиевым. Переходы от существенно биотитовых разновидностей к мусковитовым постепенные.

Умеренно альбитизированные граниты по структуре существенно отличаются от гранитов. Первичные формы минералов отмечаются лишь в виде реликтов. Основной парагенезис этой зоны — альбит, кварц, микроклин в слюда, к которым добавляется флюорит, а также гранат, топаз, амблигонит, апатит, турмалин.

Таблица 17

Химический состав гранитов и продуктов их альбитизации, вес. %. По П. В, Ковалю (1975)

|

Компоненты |

Гранит |

Альбитит |

|||

|

дву слюдяной |

мусковитовый |

альбитизиро- ванный |

интенсивно альбитизиро- ванный |

||

|

SiOe |

74,24 |

74,83 |

75,87 |

71,90 |

69,27 |

|

ТЮ2 |

0,20 |

0,16 |

0,08 |

0,03 |

0,00 |

|

А12Оэ |

13,27 |

13,16 |

12,74 |

15,74 |

17,33 |

|

F0oOq |

0,55 |

0,93 |

0,38 |

0,57 |

1,36 |

|

* £ О FeO |

1,04 |

0,88 |

0,72 |

0,38 |

0,54 |

|

MnO |

0,03 |

0,05 |

0,13 |

0,05 |

0,11 |

|

MgO |

0,10 |

0,28 |

0,22 |

0,13 |

0,12 |

|

CaO |

0,87 |

0,99 |

0.55 |

0,49 |

0,55 |

|

Na20 |

4,01 |

3,31 |

4,73 |

6,50 |

9,69 |

|

K20 |

5,07 |

4,69 |

4,07 |

3,29 |

0,30 |

|

Rb20 |

— |

0,08 |

0,11 |

0,01 |

|

|

Li20 |

__ |

_ |

0,01 |

0,01 |

0,00 |

|

P^O. |

0,09 |

0,05 |

0,04 |

0,03 |

0,03 |

|

25 П. n. n. |

0,50 |

0,71 |

0,50 |

0,56 |

0,41 |

|

F |

0,13 |

0,15 |

0,11 |

0.05 |

0,04 |

Рис. 47. Перекристаллизованный кварц (основной фон) с пойкилобла-стами альбита. Шлиф, николи скрещены, ув. 24.

Минеральный состав интенсивно альбитизированных гранитов практически тот же. Принципиальное отличие интенсивно альбитизированных гранитов заключается в следующем: 1) отмечается интенсивное замещение калиевого полевого шпата, кварца и слюд альбитом; 2) литий-железистые разновидности слюд сменяются высокоглиноземистыми; 3) происходит структурная перестройка породы, вызванная собирательной перекристаллизацией кварца и интенсивным развитием лейст сахаровидного альбита; 4) резко возрастает количество редкометальных минералов.

Кварцевые альбититы представляют собой существенно альбитовые породы с достаточно крупными выделениями перекристаллизованного кварца, содержащего беспорядочно ориентированные пойкилобласты альбита (рис. 47).

Такой кварц часто неверно трактуется как новообразованный до- или послеальбититовый. Собирательная перекристаллизация кварца на фоне его замещения — обычное явление при процессах щелочного метасоматоза. При этом структурные взаимоотношения кварца с другими минералами таковы, что легко могут быть интерпретированы как замещение кварцем других минералов. Одпако данные химических анализов, а также количественно-минеральных подсчетов, не оставляют сомнения в явном уменьшении общего содержания кварца в породах.

Минеральный состав кварцевых альбититов достаточно прост. Мелкотаблитчатый альбит №

Контакты метасоматитов различных зон колонки постепенные, но достаточно четкие и иередко устанавливаются в штуфных образцах и шлифах.

Горизонтальная метасоматическая зональность в альбитизированных гранитах выражена неотчетливо. Она существенно затушевывается эволюцией состава растворов во времени, что приводит к смене одних фаций метасоматитов другими. Тем не менее, используя последовательность взаимозамещепий минералов, можно построить метасоматические колонки, которые отражают направленность процесса метасоматического преобразования для каждой фации.

Ниже приведены примеры колонок для мусковитовой и лепидолит-бноти-товой фаций, по данным П. В. Коваля (1975):

0. Биотитовый гранит.

1. Альбит, кварц, микроклин, литиевый фепгит — мусковит, биотит, флюорит,

2. Альбит, кварц, микроклин, литиевый фенгит — мусковит, флюорит.

3. Альбит, кварц, микроклин, фенгит — мусковит, флюорит.

4. Альбит, кварц, фенгит — мусковит, флюорит.

5. Альбит, кварц, флюорит.

6. Альбит, флюорит.

0. Биотитовый гранит.

1. Альбит, кварц, микроклин, литиевый биотит, топаз, флюорит"

2. Альбит, кварц, микроклин, топаз, флюорит.

3. Альбит, кварц, микроклин, флюорит.

4. Альбит, кварц, флюорит.

5. Альбит, флюорит.

Мусковитовый тип формируется в более щелочных условиях по сравнению с лепидолит-биотитовым.

Однако появление топаза в условиях повышепной щелочности представляется маловероятным. По-видимому, он возникает несколько позже на стадии повышающейся кислотности растворов. Важное место среди альбитизированных гранитов занимают фации, формирующиеся в условиях повышенной активности натрия. Их особенностью является наличие щелочных амфиболов и пироксенов (рибекита и эгирина), а иногда астрофиллита.

е. Альбитизированные граниты

Металлогеническая и геохимическая специализация. С альбитизированными гранитами связаны промышленные концентрации бериллия, тантала, ниобия, лития, циркония, редких земель, вольфрама и олова. Характерными рудными минералами являются берилл, эвксе-нит, стрюверит, бертрандит, фенакит, колумбит, микролит, пирохлор, фергю-сонит, циркон, вольфрамит, касситерит и некоторые другие. Наиболее яркая геохимическая особенность альбитизированных гранитов — накопление в них фтора, повышенное отношение натрия к калию.

Кроме элементов, образующих промышленные концентрации, характерны повышенные содержания гафния, рубидия, цезия, иногда бора и фосфора, концентрация которых примерно на порядок выше, чем в исходных гранитах. Максимальные концентрации большинства элементов характерны для интенсивно альбитизированных гранитов, сложенных альбитом, кварцем, микрокли-ном и слюдой. В кварцевых и анхимономинеральных альбититах содержание редких элементов понижается. Приуроченность максимума рудной минерализации к определенной зоне метасоматической колонки свидетельствует о синхронности процессов альбитизации и рудообразования. Причиной рудоотложения, очевидно, является нейтрализация растворов при их взаимодействии с гранитами.

Всесторонний анализ термометрических данных показывает наиболее вероятные значения температур альбитизации в интервале

Результаты изучения газово-жидких включений, с учетом петрографических и экспериментальных данных показывают, что альбитизация происходит под воздействием гидрокарбонатно-натриевых растворов с общей минерализацией