Глава VII. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

3. Грейзены

Грейзеновая формация является одной из наиболее изученных. В обширной литературе всесторонне охарактеризованы формационные особенности грейзенов, условия их формирования и рудоносность. В настоящем разделе рассматриваются наиболее общие черты данной формации.

О терминах «грейзен» и «грейзеновая формация». Грейзенизация представляет собой процесс кислотного выщелачивания, связанный с гранитными интрузивами. На более высоких гипсометрических уровнях процессы кислотного выщелачивания соответственно представлены вторичным окварцеванием и фумаролыю-сольфатарной аргиллизацией. На более глубоких глубинных уровнях продукты кислотного выщелачивания представлены кварц-силлиманит(кианит)-мусковитовыми метасоматитами.

Таким образом, процессы грейзенизации осуществляются в определенном интервале глубин, который но различным данным составляет

Первоначально термином «грейзен» обозначались существенно кварц-мус-ковитовые породы, образующиеся путем метасоматического преобразования пород гранитного состава, гранитов, песчаников, сланцев, вулканогенных пород и др. В дальнейшем, однако, термину «грейзен» был придан формационный смысл и под этим названием стали понимать всю совокупность метасоматических пород, образующихся под воздействием грейзенизирующих растворов.

Следует отметить, что в литературе понятие «грейзен» в настоящее время используется как в более узком, первоначальном смысле, так и в более широком формационном. Представляется целесообразным за термином «грейзен» оставить его первоначальный смысл. Если речь идет о формации в целом, следует говорить не о грейзенах, а о породах грейзеновой формации. Можно также использовать термины — апокарбонатные, апосерпентинитовые и другие грейзены, отличая их, таким образом, от собственно грейзенов — продуктов грейзенизации пород гранитного состава.

Грейзенизированными породами имеет смысл называть породы, претерпевшие относительно слабые и умеренные преобразования и занимающие по составу промежуточное положение между исходной породой и грейзеном (Рундквист и др., 1971).

Геологические условия формирования. Согласно данным Д. В. Рундквиста с соавторами (1971), структурно-геологическая позиция грейзено-вых месторождений может быть систематизирована следующим образом: 1) зоны обрамления срединных массивов складчатых областей; 2) зоны внешнего обрамления складчатых областей; 3) зоны внутренних геоанти-клинальных поднятий складчатых областей;

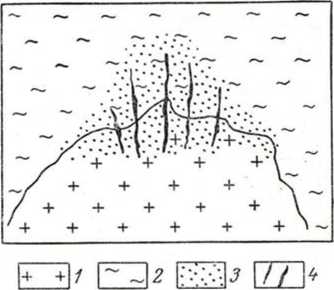

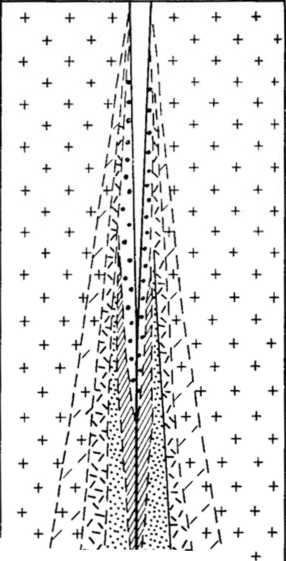

Рис. 49. Схема, характеризующая пространственные соотношения гранитов, грейзенизированных пород и жил.

1 — гранит; г — сланцы, гнейсы; 8 — ррейзенизированные породы; 4 — рудные жилы

4) зоны внутренних активизированных областей завершенной складчатости.

Граниты, с которыми связаны грейзено-вые месторождения, обнаруживают генетическое родство с зонами, испытавшими на протяжении длительного отрезка времени режим поднятия. Перерыв между завершением геосинкли-нального развития области и временем образования интрузивных гранитов составляет

В отличие от альбитизации грейзенизация развивается не только в эндЪ-контактовой, но и в экзоконтактовой зоне (рис. 49). Все главнейшие типы грейзеновых месторождений обнаруживают закономерную связь с небольшими по размерам в данном сечении интрузивными телами гранитов. Участки проявления грейзенизации в зонах зкзоконтакта очень часто совпадают с дайко-выми поясами. В эндоконтактовой зоне грейзенизация преимущественно тяготеет к прикровлевым наиболее приподнятым участкам, особенно к апофизам и заливообразным проникновениям гранитов в породы кровли, в меньшей мере к участкам пологого погружения кровли массивов. Общие контуры участков развития интенсивной грейзенизации подчиняются морфологии прикровлевых частей интрузий, детали строения тесно связаны с разрывными нарушениями. Чем дальше в сторону от интрузивного массива проникают грейзены, тем в большей мере проявляется влияние разрывных нарушений на локализацию грейзенизировапных пород.

Следует подчеркнуть, что проявления начальных ступеней грейзенизации отмечаются в подавляющем большинстве гранитных массивов. Однако развитие интенсивных процессов грейзенизации характерно лишь для относительно небольшой их части. В одних случаях слабое проявление грейзенизации можно связывать со значительной глубиной эрозионного среза, в других — с экранирующей ролью вышележащих пород, затрудняющих циркуляцию растворов. В последнем случае слабая грейзенизация с образованием двуслюдяных и мус-ковитовых гранитов захватывает большие объемы пород, приобретая характер автометасоматических процессов.

Вместе с тем в ряде случаев отсутствие грейзенов не может быть объяснено указанными причинами. Очевидно, интенсивная грейзенизация не может целиком рассматриваться как результат деятельности послемагматических растворов, выделяющихся только данным интрузивным телом. Не исключено, что процессы грейзенизации в значительной мере связаны с более глубинными растворами, источником которых служили магматические очаги. Это дает основание для представлений о парагене-тической связи грейзеновых месторождений с интрузивными массивами.

В качестве фактов, противоречащих прямой связи грейзенов с интрузиями, Д. В. Рупдквист с соавторами (1971) указывают на распространение метасоматических изменений на значительную глубину с выходом за пределы малых интрузий, с которыми они связаны, контроль гранитов глубинными разломами, которые можно считать каналами поступления не только гранитных расплавов, но и более поздних грейзепизирующих растворов. Очевидно, говоря о генетической связи грейзенов с гранитами, следует иметь в виду не столько непосредственную связь с конкретным интрузивным телом, сколько связь с гранитоидным магматизмом вообще.

+ + + + + + + + + + + + +

+ + + + + +

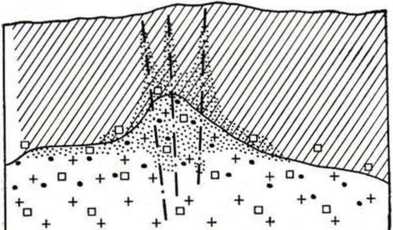

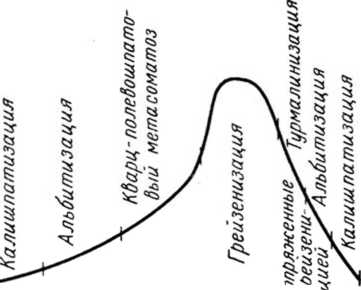

Рис. 50. Схема, характеризующая про-странственпыс соотношения калитппатиза-ции, альбитизации и грейзенизации.

1 — граниты; 2 — вмещающие породы; з — ка-лишпатизированныс породы; 4 — альбитизиро-ванные породы; 5 — грейзенизированные породы;

6 — трещинные зоны

Как убедительно показывают обобщение и анализ материалов по грейзе-новым месторождениям мира, подавляющая масса рудоносных грейзенов формировалась в интервале

Соотношение грейзенов с метасоматитами других формаций. Условия локализации грейзенов во многом сходны с калиншатизированными, альбитизированными гранитами и кварц-полево-пшатовыми метасоматитами. Поэтому процессы грейзенизации нередко проявляются в тесной связи с калигапатизацией, альбитизацией и кварц-полево-ншатовым метасоматозом, имея как ведущее, так и резко подчиненное значение. Вместе с тем имеются и определенные отличия в пространственном распределении метасоматитов различных формаций. Наиболее широкую полосу эндоконтактовой зоны захватывает калишпатизация, несколько более узкую — альбитизация, еще более узкую — грейзенизация. При этом в экзокоптактовой зоне альбитизация вообще не проявляется, калипгпатизацией захватывается очень узкий ореол, а грейзенизация вдоль отдельных нарушений может распространяться на многие сотни метров в сторону от контакта с гранитами (рис. 50).

Соотношения калишпатизированных, альбитизированных и грейзенизи-рованных пород в пространстве позволяют предполагать, что в ряде случаев эти образования могут последовательно формироваться как результат естественной эволюции единой порции растворов. При этом повышение кислотности

растворов можно связывать с понижением температуры в пространстве и во времени. Вместе с тем обычно устанавливается резкое преобладание метасоматитов какой-либо одной формации.

Очевидно, особенности послемагматических растворов в разных случаях существенно отличались. Это, в частности, подтверждается тем, что для гранитов повышенной щелочности явления грейзенизации пе характерны и процессы высокотемпературного метасоматоза в них практически заканчиваются стадией ранней альбитизации. В гранитах ультракислого ряда, напротив, основное значение приобретают процессы кислотного выщелачивания (Беус, Залашкова, 1962).

В ряде случаев, однако, относительные масштабы развития грейзенов " и альбититов невозможно увязать с составом гранитов. Убедительного объяснения этому не найдено. В литературе приводятся данные о том, что типично грейзеновые месторождения формируются в связи с гранитами более ранних интрузивных фаз, а редкометальные альбититы — с более поздними. Высказываются также предположения о формировании альбититов в обстановке большей относительной замкнутости систем по сравнению с грейзенами (Рундквист и др., 1971). В отличие от более ранних проявлений послемагматического метасоматоза, грейзенизация практически всегда достаточно четко контролируется трещиноватостью гранитов и вмещающих их пород. В одних случаях это мелкая трещиноватость, захватывающая значительные объемы гранитов, в других — это крупные трещины. По сравнению с альбитизацией грейзенизация гранитов развита еще более локально (Беус, Залашкова, 1962).

На основании вышесказанного можно заключить, что соотношение масштабов проявления процессов альбитизации и грейзенизации определяется составом гранитов, их местом в становлении интрузивного комплекса, степенью трещиноватости и относительной экранирующей ролью вмещающих пород. Наложение грейзенизации на альбитизированные породы доказывается однозначно.

Закономерности строения грейзеновых тел. По-видимому, ни в каком другом типе метасоматитов зональность строения метасоматических тел не проявляется столь отчетливо, как в грейзенах. Особенно четкие границы между зонами характерны для внутренних и промежуточных зон метасоматических тел. Во внешних зонах они менее отчетливы, в породах появляются многочисленные реликты не полностью замещенных минералов. Это указывает на недостаток растворов для полного прохождения реакций во внешних зонах.

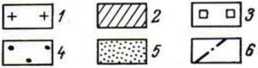

Типичная схема строепия грейзенового тела представлена на рис. 51. При наличии тесно сближепных трещин строение метасоматических тел усложняется в связи с многократным чередованием отдельных зон колонки, однако принципиальная схема последовательности зон во всех случаях сохраняется. Наиболее обычна следующая метасоматическая колонка:

0. Гранит неизмененный.

Кварц, калишпат, олигоклаз, биотит, магнетит.

1. Гранит мусковитовый.

Кварц, калишпат, альбит, мусковит, биотит, магнетит.

2. Кварц, калишпат, альбит, мусковит.

3. Кварц, калишпат, мусковит.

4. Кварц, мусковит.

5. Кварц, топаз.

6. Кварц.

Рис. 51. Схема строения грейзенового тела.

+ ’ +

:>V V

1 — гранит; 2 — трещины; 3 — кварц-топаз-мусковитовая жила с сульфидами; 4 — кварцевый грейзен; 5 — кварц-топазовый грейзен; в — кварц-мусковитовый грейзен; 7 — кварц-мус-ковит-микроклиновая зона; 8 — грейзенизированный гранит

+ I +1&Щ: 1+

+z

/’ I-’-’ I—

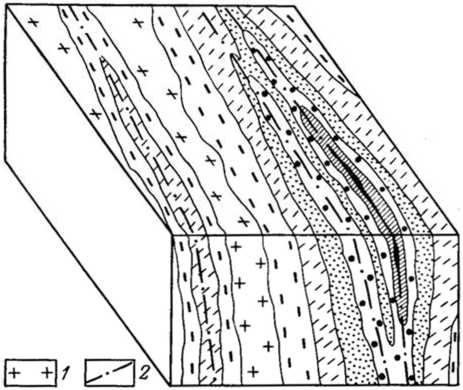

Рис. 52. Схема вертикальной зональности в грейзенаха По А. А. Беус у (1961).

1 — гранит; 2 — грейзенизированный гранит; 3—в — грейзены; 3 — кварц-слюдяные, 4 — кварцевые, 5 — топазовые и кварц-тоназовые, в — слюдяные; 7 — жильный кварц

|

|+ + |

/ |

2 |

Во многих случаях кварц-тоназовая зона не образуется. Приведенная колонка отражает тенденцию к образованию существенно кварцевых пород.

В литературе описапы многочисленные примеры грейзенизации с заметным накоплением глинозема во внутренней зоне. В таких случаях внутренняя зона имеет существенно топазовый или мусковитовый состав.

Как видно из колонки, наиболее устойчивыми минералами исходных гранитов являются кварц и калиевый полевой шпат. Значительно менее распространены грейзены, в которых альбит обнаруживает более высокую устойчивость по сравнению с калиевым полевым шпатом. Для апокарбонатных фаций грейзенов характерна следующая метасоматическая зональпость: известняк кальцит, флюорит -"■ флюорит, мусковит ->- флюорит.

В литературе описаны другие типы строения апокарбонатных колонок (Яковлев, Лй Юнь-фу, 1964; Говоров, 1958; Рундквист, Чистяков, 1960), отличающиеся присутствием в промежуточной зоне альбита, иногда флогопита. По породам основного и среднего состава формируются колонки с амфиболом

и биотитом во внешних зонах, с биотитом и мусковитом — в промежуточныхг с мусковитом, кварцем и флюоритом — во внутренних.

Вертикальная зональность. В некоторых случаях устанавливается закономерная смена минеральных ассоциаций в вертикальном сечении метасоматических тел. В нижнем сечении отмечается значительное обогащение грейзенов кварцем и обеднение глиноземом, в верхних, напротив,— значительное накопление глинозема с образованием существенно топазовых или мусковитовых пород. Эти зоны накопления глинозема рассматриваются как результат переотложения выщелоченного компонента восходящими растворами при понижении их кислотности.

Схема вертикальной зональности грейзенов представлена на рис. 52. Кроме породообразующих минералов закономерное положение в вертикальном сечении занимают и рудные минералы. Значительное усложнение вертикальной зональности связано с наложением минеральных ассоциаций, сопряженных с грейзенами, — турмалина, мусковита, альбита, калитпата и др.

Фации грейзенов. В зависимости от относительного содержания минералов во внутренней зопе выделяются следующие фации апогранитоидных грейзенов: слюдисто-кварцевая, кварц-топазовая, кварц-слюдяная, слюдяная, кварц-турмалиновая, слюдисто-полевошпатовая. (Последняя формируется в условиях пониженной кислотности растворов). За счет пород основного и карбонатного состава формируются бескварцевые флюорит-мусковитовая и полево-шпат-флюоритовая фации.

Влйяние состава исходных пород несомненно является одной из важных причин фациального разнообразия грейзенов. Однако различные фации отмечаются и в породах одного состава. Здесь в качестве определяющей причины служит смена физико-химических параметров растворов в пространстве, на что, в частности, указывает и приведенная схема вертикальной зональпости (см. рис. 52). Вместе с тем образование отдельных фаций может быть обусловлено и эволюцией растворов во времени. Так, кварц-турмалиновая ассоциация, накладываясь на грейзены кварц-мусковитовой или кварц-топазовой фаций, обусловливает формирование кварц-турмалиновой фации. Замещение турмалином мусковита и топаза отмечается в работах многих исследователей. Особенно детально этот вопрос рассмотрен Н. И. Тихомировым и Ж. Н. Рудаковой (1963). Указывается, в частности, что зоны турмалинизации нередко приурочены к зонам брекчировапия в грейзенах, причем обломки грейзенизированных пород и кварцевых жил цементируются и замещаются турмалином. Турмали-низацию с полным основанием можно рассматривать как процесс, сопряженный с грейзенизацией.

Значительные масштабы и интенсивность проявления турмалинизации послужили причиной того, что в литературу турмалиновые грейзены прочно вошли как самостоятельная фация. Очевидно, турмалинизации характеризует переходную стадию от кислотного выщелачивания к поздней щелочной стадии (сопряженного отложения). Последняя в грейзенах выражается в прожил ково-метасоматическом развитии мусковита, альбита, калиевого полевого шпата.

Особенности минерального и химического состава. Количественный минеральный состав грейзенов существенно варьирует. При изменении алюмосиликатных пород можно выделить два крайних случая: а) грейзенизация, сопровождающаяся накоплением кремнезема, и

б) грейзенизация, сопровождающаяся накоплением глинозема. В первом случае отмечается значительное увеличение кварца. В гранитах содержание кварца

Химические составы грейзенов, вес. %. По Г. Н. Щерба (1968)

|

Компоненты |

H £ os a ft « 3 я о e- «5 o. о * 0» сз |

Апогранитныс грейзены |

Апокарбонатный сдю- дяно-флюоритовый грейзен |

Грейзены по основным и ультраосновным породам |

||||||

|

мусковит- кварцевый |

топаз-квар- цевый |

кварцевый |

мусковито- вый |

топазовый |

турмалино вый |

1 о ь я о X о" 2 я |

маргарит- флогопито- вый |

|||

|

SiO о |

75,21 |

75,11 |

76,34 |

89,36 |

54,88 |

44,60 |

35,40 |

10,28 |

47,08 |

34,00 |

|

TiO, |

0,20 |

0,26 |

0,36 |

0,12 |

0,23 |

0,13 |

0,47 |

сл. |

0,09 |

1,50 |

|

AI20 |

13,32 |

12,36 |

8,65 |

2,10 |

21,31 |

33,68 |

23,80 |

9,69 |

31,80 |

18,50 |

|

Fe203 |

0,94 |

1,45 |

0,93 |

1,05 |

5,21 |

1,13 |

16,28 |

1,72 |

1,17 |

0,70 |

|

FeO |

0,71 |

0,48 |

2,78 |

1,03 |

2,16 |

0,14 |

4,52 |

2,96 |

0,55 |

6,70 |

|

MnO |

0,06 |

0,35 |

0,17 |

0,54 |

0,01 |

—. |

0,08 |

0,34 |

— |

— |

|

MgO |

0,33 |

0,71 |

0,66 |

0,66 |

0,54 |

0,19 |

6,04 |

0,38 |

2,92 |

12,70 |

|

CaO |

0,90 |

1,30 |

2,57 |

1,67 |

1,56 |

8,63 |

1,48 |

42,69 |

2,02 |

9,80 |

|

Na,0 |

3,20 |

0,88 |

0,52 |

0,30 |

1,59 |

0,81 |

0,87 |

0,20 |

0,08 |

1,00 |

|

k2o |

4,11 |

2,33 |

’0,29 |

1,82 |

7,20 |

2,81 |

0,03 |

2,90 |

10,90 |

6,70 |

|

P2Oe |

— |

0,16 |

0,14 |

— |

0,80 |

0,17 |

0,25 |

0,01 |

0,04 |

0,50 |

|

h2o- |

— |

0,61 |

0,14 |

0,15 |

0,32 |

0,10 |

0,01 |

— |

— |

— |

|

h2o |

— |

0,76 |

0,80 |

— |

1,10 |

— |

0,73 |

— |

— |

— |

|

F |

— |

2,03 |

3,30 |

— |

— |

— |

— |

27,80 |

— |

3,00 |

|

Cl |

— |

0,34 |

0,42 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

co2 |

— |

0,15 |

||||||||

|

so3 |

— |

0,08 |

— |

— |

— |

0,66 |

— |

— |

— |

— |

|

В 2^3 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

8,84 |

— |

— |

— |

|

П. п. п. |

— |

1,41 |

1,03 |

0,95 |

3,74 |

6,92 |

} |

— |

6,13 |

5,00 |

кварцевых

В процессе грейзенизации также происходит вьшос кальция, магния, железа. Однако во многих случаях данные химических анализов свидетельствуют о более высоком содержании этих элементов в грейзенах по сравнению с гранитами. Как правило, это связано с наложением процессов, сопряженных с грейзенизацией, особенно турмалинизации и флюоритизации.

Накоплением глинозема сопровождается образование мусковитовых и топазовых грейзенов. Содержание кварца в таких грейзенах понижается до 5— 20%, а мусковита или топаза возрастает до

Как известно, растворимость алюминия и кремния в растворах определяется температурой, кислотностью и давлением, причем влияние каждого из этих параметров на растворимость компонентов неодинаково. В одних случаях

изменение физико-химических параметров в большей мере способствует понижению растворимости кремнезема, в других — глинозема. Следует отметить, что указанные тенденции характерны не только для грейзенизации, но и для всех других процессов кислотного выщелачивапия. В целом накоплению в грей-зенах глинозема, по-видимому, способствуют более высокая щелочность растворов, более значительный градиент температуры и давления.

Формирование кварц-мусковитовых и мусковитовых грейзенов сопровождается накоплением калия, воды и фтора. Что касается магния, кальция и железа, то их содержание, как и в кварцевых грейзенах, существенно зависит от интенсивности проявления процессов, сопряженных с грейзенизацией.

В грейзенах по алюмосиликатам, породам повышенной основности, существенное значение приобретают биотит, флогопит и флюорит. Главными породообразующими минералами апокарбонатных грейзенов являются флюорит и мусковит (Куприянова, Шпанов, 1969). Содержание флюорита составляет

Соответственно грейзенизация карбонатных пород сопровождается привно-сом глинозема, фтора, калия и выносом углекислоты. Привнос кремния, алюминия и калия, по мнению И. И. Куприяновой и Е. П. Шнанова (1969), находится в близком соответствии с предположением, что мусковит образуется путем выполнения дефицита объема (33%), возникающего при замещении кальцита флюоритом. В отдельных случаях наиболее интенсивного проявления процесса вынос кальция совершенно очевиден.

Наложение грейзенизации на скарны приводит к формированию магне-тит-флюорит-слюдяных метасоматитов.

Таким образом, главнейшими породообразующими минералами грейзенов являются кварц, топаз, мусковит, циннвальдит, протолитионит, биотит, сиде-рофиллит, флюорит, турмалин. В стадию отложения образуется то или иное количество слюд, топаза, турмалина, флюорита, альбита и микроклина.

Металлогеническая с п е ц и а л и з а ц ия. С грейзенами связаны промышленные концентрации олова, вольфрама, молибдена, бериллия, лития, висмута. Тантал-ниобиевая, циркониевая и редкоземельная минерализация в грейзенах в основном связана с более ранними процессами альбитизации. Наиболее характерные рудные минерала — касситерит, молибденит, вольфрамит, шеелит, висмутин, берилл, бертрандит, фенакит, таффеит, хризоберилл, эвклаз.

Интересно отметить, что если в отношении породообразующих минералов тенденция процесса направлена в сторону уменьшения их числа, то число рудных минералов, напротив, значительно возрастает. Поэтому общее число минералов в грейзенах обычно больше, чем в исходных породах.

Влияние состава вмещающих пород на минеральный состав руд выражено достаточно отчетливо. Для грейзенов по алюмосиликатным породам кислого состава характерны вольфрамит, касситерит, молибденит, берилл; в апокарбонатных грейзенах обычны шеелит, молибдошеелит, касситерит, фенакит, хризоберилл, эвклаз, таффеит; грейзены по алюмосиликатным породам повышенной основности содержат вольфрамит, шеелит, касситерит, молибденит, берилл, фенакит; грейзены по скарнам характеризуются шеелитом, касситеритом, хризобериллом, гельвином, бериллом, фенакитом.

Отложение большей части рудных минералов связано с нейтрализацией грейзенизирующих растворов. Поэтому в карбонатных и основных породах

метасоматическое преобразование и рудоотложение синхронны. В породах кислого состава рудоотложение несколько отстает от грейзенизации, будучи тесно связано с сопряженными процессами. В этих случаях значительная часть рудных концентраций связана с кварцевыми, кварц-полевошпато-выми и кварц-сульфидными жилами и прожилками. При замкнутости трещин грейзенизация постепенно сменяется образованием мелковкрапленного, рассеянного оруденения.

Физико-химиче-Рис. 53. Схема эволюции кислотности и температуры Ские условия (Ь о о -послемагматических растворов во времени у " "

450

I

0

а

1

550 500

1 г 3 4 5 6 7 Последовательность процессов Во Времени

мирования греизе-

п о в. Эти условия определяются глубинами

По температурам образования грейзенов к настоящему времени накоплено большое количество данных, основанных на результатах изучения газовожидких включений. Как позволяет заключить анализ этих данных, в целом процессы грейзенизации осуществлялись преимущественно в интервале температур

Минералообразование продолжается и в более низкотемпературной области на более поздних стадиях процесса. Однако оно характеризуется незначительными масштабами проявления и выражается в образовании парагенезисов с серицитом и глинистыми минералами, которые в целом характерны для более низкотемпературных метасоматических формаций.

Все исследователи согласны с тем, что грейзенизация осуществляется на стадии наибольшего возрастания кислотности послемагматических растворов, связанных с гранитоидами (рис. 53). Процессы, сопряженные с грейзенизацией, происходят на фоне постепенного возрастания щелочности растворов и понижения их температуры. Возрастание щелочности приводит в первую очередь к отложению глиноземсодержащих минералов (топаза, мусковита), затем турмалина, альбита и микроклина (последний, очевидно, характеризует минимум кислотности). Влияние эволюции кислотности несомненно является определяющим фактором рудоотложения.

Данные изучения газово-жидких включений, а также результаты анализа парагенезисов указывают, что кислотность растворов в значительной степени обусловлена высокой концентрацией в растворах углекислоты, хлора и фтора. Взаимодействие растворов с породами и их дегазация являлись главными факторами, определяющими возрастание их щелочности.