Глава VII. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

и. Кварц-турмалин-хлоритовые метасоматиты

Широкое развитие в околорудных породах турмалина является одной из наиболее ярких особенностей описываемой формации. В этом отпошении метасоматиты данной формации в какой-то мере сходны с грейзенами. Однако в последних турмалин образуется далеко не всегда, как правило, в значительно меньших масштабах и является сопряженным с процессами грейзенизации. Таким образом, даже по масштабам проявления и по положению турмалина в гидротермально-метасоматическом процессе грейзены и турмалин-хлорито-вые метасоматиты заметно отличаются друг от друга. Что касается других формационных признаков, то отличия этих формаций еще более очевидны. Тем не менее в ряде случаев разделение грейзеновых и турмалин-хлоритовых метасоматитов вызывает существенные трудности.

В некоторых работах турмалин-хлоритовые метасоматиты описаны как грейзены, на что справедливо обратили внимание Д. В. Рундквист с соавторами (1971). Так, Н. И. Наковник (1954) в качестве характерного минерала грейзенов упоминает хлорит. Имеющиеся в настоящее время данные убедительно показывают, что хлорит для грейзенов совершенно не характерен, а описываемые метасоматиты с хлоритом относятся к самостоятельной кварц-турмалин-хлоритовой формации.

Геологическое положение. Кварц-турмалин-хлоритовые метасоматиты связывают с малыми интрузиями гранитоидов. В отличие от грейзенов они не обнаруживают четкой пространственной связи с гранитоидными интрузивами. Напротив, описываемые метасоматиты, как правило, располагаются вдали от крупных гранитоидных интрузивов и чаще тяготеют к небольшим штокообразным выходам гранитов повышенной основности или к полям развития даек лампрофиров, относимых к группе «самостоятельных малых интрузивов» (Кигай, 1966). На этой основе возникла дискуссия в отношении существа связи касситерит-сульфидных месторождений (и следовательно, сопровождающих их турмалин-хлоритовых метасоматитов) с магматизмом. Одни исследователи связывают их с гранитоидами повышенной основности (Смирнов, Левицкий, Радкевич и др.), другие — приходят к выводу о парагенетической связи с гибридными дайками среднего и основного состава, считая последние либо дериватами гранитоидной магмы (Коптев-’Дворников, Фаворская, Руб), либо производными самостоятельных магматических очагов (Бородаевская), возможно, базальтовых (Шипулин). Некоторые исследователи приходят к выводу об отсутствии генетической или парагенетической связи месторождений с малыми интрузивами, объясняя пространственные соотношения общностью геолого-структурных условий локализации.

Из сказанного очевидно, сколь отличны геологические позиции грейзенов и кварц-турмалип-хлоритовых метасоматитов.

Основными структурными элементами, определяющими локализацию турмалин-хлоритовых метасоматитов, являются разрывные нарушения. Они могут находиться в пределах, вблизи и на значительном удалении от интрузивных массивов. Основные растворопроводящие элементы — линейные трещинные зоны; большое влияпие па мощность околорудных ореолов оказывают зоны мелкой трещиноватости. В литературе охарактеризованы кварц-турмалин-хлоритовые метасоматиты, развитые по песчанникам, алевролитам, грапитам и порфиритам. Мощности метасоматических тел, локализующихся вдоль отдельных, даже достаточно мощных жил, составляют несколько метров; в участках сгущения жил и интенсивного проявления трещиноватости мощности ореолов околорудного изменения могут достигать десятков метров.

Горизонтальная зональность. Эта достаточно ярко выраженная особенность строения кварц-турмалин-хлоритовых метасоматитов отмечается многими исследователями. Е. Д. Радкевич с соавторами (Минерализованные зоны..., 1967) приводят следующие схемы горизонтальной зональпости.

0. Гранит.

Кварц, калишпат, плагиоклаз, биотит.

1. Кварц, калишпат, альбит, мусковит.

2. Кварц, мусковит.

3. Кварц, турмалин.

0. Порфириты (пропилитизированные).

Кварц, плагиоклаз, пироксен, амфибол, эпидот, хлорит, альбит, серицит, кальцит.

1. Кварц, эпидот, биотит, серицит, актинолит.

2. Кварц, хлорит, серицит, карбонат.

3. Кварц, серицит.

4. Кварц, турмалин.

По данным И. Н. Кигай (1966), за счет песчаников и алевролитов формируются следующие схемы метасоматической зональности.

0. Неизмененные алевролиты и песчаники.

1. Кварц, серицит, хлорит, альбит, калишпат,

2. Кварц, серицит, хлорит.

3. Кварц, серицит.

4. Кварц, турмалин.

5. Турмалин.

Квард-турмалиповая зона по отношению к кварц-мусковитовой (серицито-вой) является дополнительной. Инертным компонентом здесь служит глинозем, а образование турмалина за счет серицита связано с высокой активностью бора.

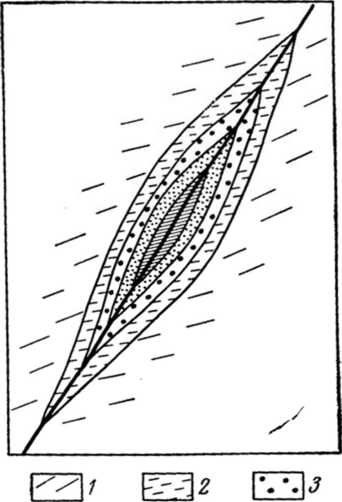

Вертикальная зональное ть. По данным И. Н. Кигай (1966), она практически выражается в постепенном ослаблении интенсивности процесса вверх и на глубину. В непосредственном контакте с рудными жилами оказываются устойчивыми сначала кварц-турмалиновый, затем кварц-серици-товый и, наконец, кварц-серицит-хлоритовый парагенезисы, т. е. в стороны от центральной части метасоматического тела происходит постепенное выклинивание внутренних (тыловых) зон метасоматической колонки (рис. 54). Мощности зон околорудных метасоматитов также убывают вверх и вниз от средних горизонтов месторождения. Аналогичная закономерность устанавливается и по простиранию рудоносных зон.

Петрографические особенности. Для метасоматически преобразованных терригенно-осадочных пород они выражаются в следующем. Преобразования во внешних зонах выражены нечетко, структурно-текстурные особенности пород полностью сохраняются. Под микроскопом устанавливается замещение глинистого цемента осадочных пород хлоритом (диабантитом) и серицитом. По мере усиления интенсивности преобразования отмечается все более полное замещение полевых шпатов серицитом. При этом плагиоклаз характеризуется мепьшей устойчивостью по сравнению с калиевым полевым шпатом. Натрий практически полностью выносится из пород; содержание калия может несколько уменьшаться или возрастать в зависимости от соотношения алюминия и калия в исходных породах.

При полном замещении полевых шпатов образуются кварц-серицит-хлоритовые метасоматиты. Структура исходных пород хорошо сохраняется — формы псевдоморфоз наследуют форму минералов исходных пород. По направлению к жиле начинается замещение хлорита серицитом, причем устанавливается постепенное увеличение количества серицита за счет хлорита.

Кварц-серицитовый метасоматит обычно еще сохраняет реликтовую структуру замещаемой породы. При этом серицит играет роль цемента, окружающего зерна кварца.

Рис. 54. Идеализированная схема зональности кварц-турмалин-хлори-товых метасоматитов в разрезе. По И. Н. Кигай (1966).

1 — алевролиты и песчаники; г — метасоматиты внешней зоны кварц-серицит-хлорит-полевошпатового и кварц-серицит-хлоритового состава; 3 — кварц-серицитовая зона; 4 — кварц-турмалиновая зона; 5 — турмалиновая зона; 6 — жила

В резко подчиненном количестве в этой зопе встречается турмалин, образующий отдельные призматические зерна или их мелкие скопления, а также невыдержанные прожилки. Хлорит в этой зоне присутствует только в виде реликтов.

Кварц-турмалиновый метасоматит целиком сложен кварцем и турмалином. Хотя кварц исходных пород в метасоматитах и перекристаллизован, в метасоматитах по песчаникам он более крупный

0,06 мм). Структура пород определяется наличием округлых корродированных зерен кварца, сцементированных спутанноволокнистым агрегатом турмалина.

Турмалиновые метасоматиты обычно образуют относительно маломощные зоны, редко превышающие первые десятки сантиметров. Они сложены почти нацело спутанноволокнистым агрегатом мелких призмочек турмалина.

Химизм процесса. Вплоть до кварц-мусковитовой (серицитовой) зоны это четко выраженный процесс кислотного выщелачивания, пе отличимый по направленности от грейзенизации или образования вторичных кварцитов. Устанавливается вынос оснований, привнос кремнезема, иногда глинозема. Эта тенденция выражена достаточно отчетливо и в химическом составе кварц-турмалиновой зоны, которая по сравнению с кварц-серицитовой отличается резким понижением содержания калия и возрастанием бора.

Направленность процесса в отношении большинства компонентов при формировании турмалиновой зоны имеет совершенно иной характер. Отмечается резкий вынос кремнезема, значительный привнос глинозема, железа, магния и бора (табл. 19). Если бы не значительный привнос бора, процесс с полным основанием мог бы быть отнесен к щелочной стадии, сопряженной с кислотным выщелачиванием. Следует признать, что как строение метасоматических колонок, так и химизм процесса делают весьма вероятным предположение о некотором отставании турмалина во времени и возможности его наложения на существенно кварцевую и кварц-серицитовую зоны.

Расстояние от жилы, см

Химический состав кварц-турмалин-хлоритовых метасоматитов по алевролитам и песчаникам, вес. %. По И. Н. Кигай (1966)

|

Компоненты |

||||||

|

5 |

20 |

35 |

50 |

100 |

150–200 |

|

|

Si02 |

33,46 |

78,10 |

77,50 |

73,04 |

73,54 |

76,36 |

|

ТЮ2 |

1,20 |

0,44 |

0,48 |

0,52 |

0,56 |

0,56 |

|

А1203 |

29,14 |

10,30 |

11,42 |

12,74 |

12,73 |

11,22 |

|

F62O3 |

7,31 |

2,73 |

1,03 |

1,00 4,39 |

0,67 4,28 |

0,52 3,98 |

|

FeO |

11,17 |

2,48 |

2,56 |

|||

|

МпО |

0,13 |

0,02 |

0,03 |

0,07 |

0,05 |

0,06 |

|

MgO |

3,74 |

0,87 |

0,72 |

1,35 |

1,71 |

1,19 |

|

СаО |

0,07 |

0,04 |

0,24 |

0,64 |

0,94 |

0,76 |

|

Na20 |

0,56 |

0,33 |

0,13 |

0,12 |

0,18 |

0,09 |

|

К20 |

0,41 |

0,48 |

2,56 |

2,65 |

2,49 |

2,40 |

|

н2о- |

0,06 |

Нет |

0,11 |

0,21 |

0,16 |

0,11 2,67 |

|

н2о |

3,89 |

1,35 |

1,78 |

2,42 |

2,44 |

|

|

со2 |

Нет |

0,12 |

0,22 |

0,54 |

0,22 |

0,28 |

|

вго3 |

8,47 |

2,99 |

0,85 |

0,70 |

0,53 |

0,10 |

|

S |

0,13 |

0,03 |

0,58 |

0,32 |

0,13 100,63 |

0,14 |

|

С умма |

99,74 |

100,28 |

100,21 |

100,71 |

100,44 |

И. Н. Кигай указывает, что большинство породообразующих компонентов околорудных метасоматитов заимствуется из вмещающих пород. Лишь в отношении бора следует допускать значительный привнос растворами.

Металлогеническая специализация. Для кварц-тур-малин-хлоритовых метасоматитов она наиболее четко выражена в отношении олова (Приморье, Северо-Восток СССР). Д. В. Рундквист и И. Г. Павлова (1975) также отмечают развитие метасоматитов описываемой формации на золото-турмалиновых и золото-мышьяковых (Забайкалье), медно-турмалиновых (Чили) и некоторых других месторождениях. Повышенные концентрации бора, мышьяка, меди, висмута, свинца, цинка и серы являются характерной геохимической особенностью метасоматитов.

Все исследователи указывают на наложенный характер оруденения по отношению к метасоматитам. Вместе с тем, отмечая более позднее образование касситерита по сравнению с хлоритом, серицитом и турмалином околорудных пород, И. Н. Кигай (1966) отнооит их к одной стадии процесса, подчеркивая тем самым сближепность околорудного метасоматоза и оруденения во времени. Отложение сульфидов связывается с более поздними стадиями.

Большинством геологов процесс формирования рудных зон в Мяо-Чанском районе подразделяется на четыре стадии: 1) кварц-турмалиновую; 2) кварц-касситеритовую; 3) кварц-сульфидно-карбонатную; 4) серицит-каолиновую. Околожильпые изменения рассматриваются как результат околотрещинного метасоматоза, сопряженного с формированием жильного выполнения, хотя и несколько опережающего его во времепи. В. Л. Барсуков (1974), соглашаясь с этой общепринятой стадийностью, подчеркивает, что она, скорее, отражает последовательность минералообразования при образовании жильного выполнения, чем стадийность в прямом понимании этого слова, подразумевающую перерывы в процессе отложения минеральных парагенезисов. Это особенно касается двух первых стадий.

Как показывает микроскопическое изучение пород, отложение касситерита начинается в конце кварц-турмалиновой стадии. В ряде жил отложение касситерита происходит несколько позже турмалина, но тесно с ним связано, и какие-либо пересечения и дробления кварц-турмалиновых пород отсутствуют. По мнению В. JI. Барсукова (1974), это свидетельствует о том, что случаи пересечения кварц-касситеритовыми прожилками кварц-турмалиновых пород и цементации их обломков следует рассматривать как результат внутриминера-лизационных подвижек и дробления во время единой по существу стадии формирования кварц-турмалиновых и несколько отстающих во времени кварц-касситеритовых пород. Отсюда очевидно, сколь неразрывно связаны кассите-ритовая минерализация и кварц-турмалиновые метасоматиты.

Физико-химические условия формирования. Для кварц-турмалиновых метасоматитов наиболее полно они рассмотрены В. JI. Барсуковым (1974). Вероятный диапазон образования метасоматитов и касситерита

Данные расчета pH растворов по соотношению бикарбонат-иона и не-диссоциированной углекислоты указывают на их близнейтральный характер. Более вероятен, по нашему мнению, слабокислый или умереннокислый характер растворов, о чем свидетельствует явно кислотная направленность метасоматических реакций.