56

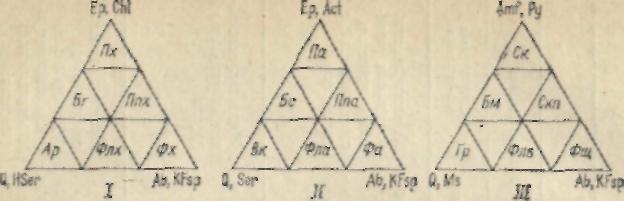

Рис. 3. Диаграммы минерального состава гидрогермалигов различных рядов (пояснения в тексте).

Независимость структурно-вещественных признаков выделенных групп и рядов позволяет подойти к построению классификационной таблицы по двум координатным осям в признаковом пространстве (табл. 5). По горизонтальной оси в последовательности, определяемой треугольной диаграммой (рис. 2), расположены группы и подгруппы гидротермалитов. По вертикальной оси сверху вниз выделены ряды гидротермалитов от наиболее мелкокристаллических к крупнокристаллическим. Полученные в результате этого 18 ячеек отвечают рассмотренным статистически устойчивым ассоциациям гидротермальных минералов, включая -полно-проявленные гидротермаляты, слабопроявленные эпипороды, их разновидности и специфические по составу аналоги («о'иды»). Всей совокупности гидротермально-метасоматических образований, занимающих одну ячейку классификационной таблицы, присваивается общий индекс из букв русского алфавита. Номер ячейки соответствует номеру рубрики в настоящей главе, где описана соответствующая статистически устойчивая минеральная ассоциация.

Анализируя классификационную таблицу, мы приходим к выводу, что выделенные виды гидротермалитов являются одноранговыми и основными подразделениями породного уровня, несмотря на разноплановую номенклатуру, сложившуюся исторически. Это лучше всего видно на упрощенной классификационной схеме (табл. 7) и на рис. 3. В частности, по принятым структурно-вещественным принципам совершенно необходимо различать несколько видов березитов, пропилитов, фельдшпатитов (альбититов и калишпатитов) и фельдшпатолитов (калишпатолитов и альбитолитов). Конечно, лучше было бы каждому виду гидротермалитов присвоить особое свое название, состоящее из одного слова, такое как аргиллизит, грейзен, скарн и т. п., но, видимо, пока это нерационально. Хотя в настоящее время и существуют различные толкования понятий . о березите, пропилите, фельдшпатолите и т. п., однако за каждым из этих слов стоят все же вполне определенные, привычные для геологов природные объекты, постигнутые опытным путем, как и другие горные породы. Все эти вопросы крайне дискуссионны и углубляться в них нет особого смысла. На данном уровне рассмотрения гидротермально-метасоматических образований необходимо добиться лишь одного, чтобы за каждым исторически сложившимся названием гидротермалита стояла вполне определенная статистически устойчивая минеральная ассоциация, т. е. конкретный набор минералов с варьирующими в определенных пределах количественными и структурными соотношениями. Пределы вариаций структурно-вещественных признаков определяются сравнением одноранговых подразделений между собой: разновидностей одного вида, видов одной подгруппы или одного ряда, подгрупп одной группы или одного ряда, групп и рядов между собой и т. п. Этим определяется смысл и строгость приведенной классификации, в которой мы стремились добиться единообразия выделения всех подразделений одного ранга.